※003Cは建築CAD検定試験3級の開催回数とは関係ありません。このサイト独自の通し番号です。

この記事では、建築CAD検定3級の過去問題「C問題(柱・壁・間仕切り壁)」を図解付きで解説します。

初心者の方にもわかりやすいよう、作図の手順、間違えやすいポイント、時短テクニックまで紹介します。

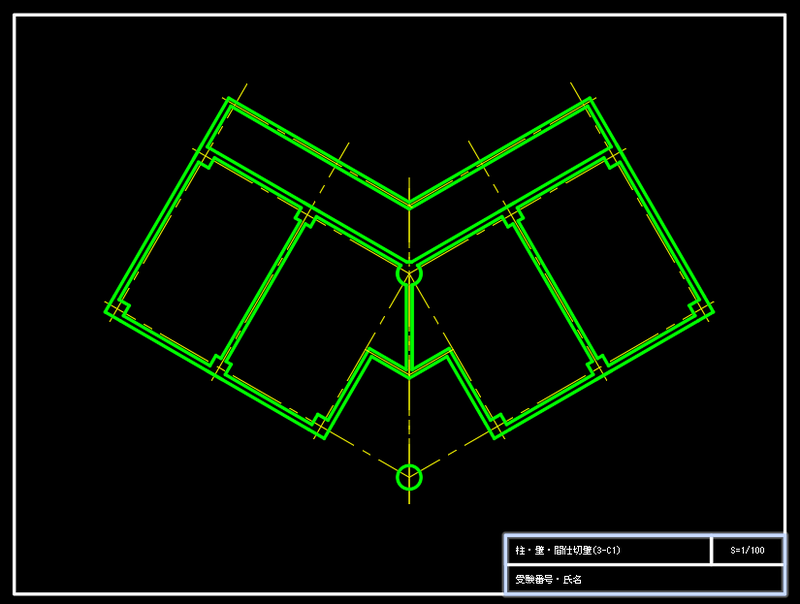

✅ 完成例(完成イメージ)

●参考図と完成図は、2023年度版公式過去問題集及び、2022年度版公式ガイドブックに掲載されています。

参考図を見て作図したところ、図のように仕上がりました。あくまでも一個人で作図したものであり、完璧な解答とはなっていないことをご了承ください。また、著作権の観点から参考図を掲載することは控えさせていただいております。公式過去問題集や公式ガイドブックでご確認いただければと思います。

💡 作図のポイント

- 線分コマンド(LINE)、オフセットコマンド(OFFSET)で初心者の方でも簡単に作図

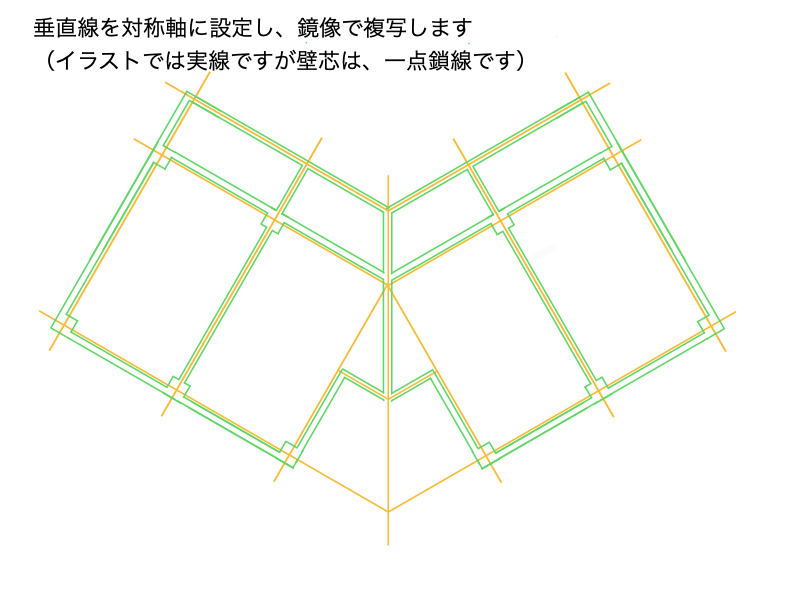

- 左右対称は鏡像コマンド(MIROOR)を使って時短

🛠 作図の手順(図解入りで詳しく解説)

- 図面右側の壁芯を作図

- 柱の配置

- 壁の作図

- 半分を仕上げる

- 鏡像してから円柱を作図

STEP 1:壁芯の作図

1-1.線分コマンド(LINE)で斜線を作図

この図面は左右対称となっています。最初に右半分を描き、その後に描いた形を鏡像でコピーすることで仕上げていきます。

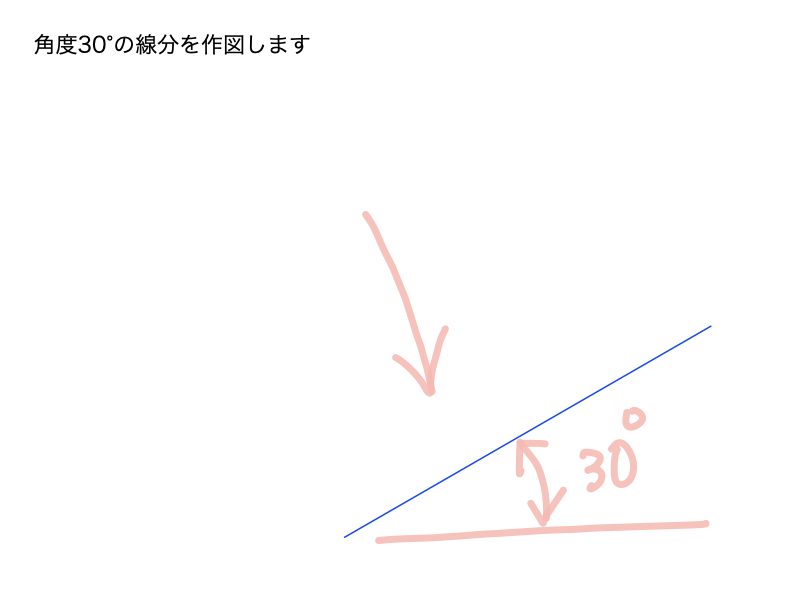

まずは、角度30度の線分を作図します。長さは、最後にトリムで調整するので指定しませんが、図面の通りに8000で描いても大丈夫です。

角度の付いた線分の描き方ですが、線分コマンド(LINE)長さと角度を指定する方法や、作図補助機能の極トラッキングを使う方法などがあります。不安な方は、動画で解説もしていますので確認してみてくださいね。

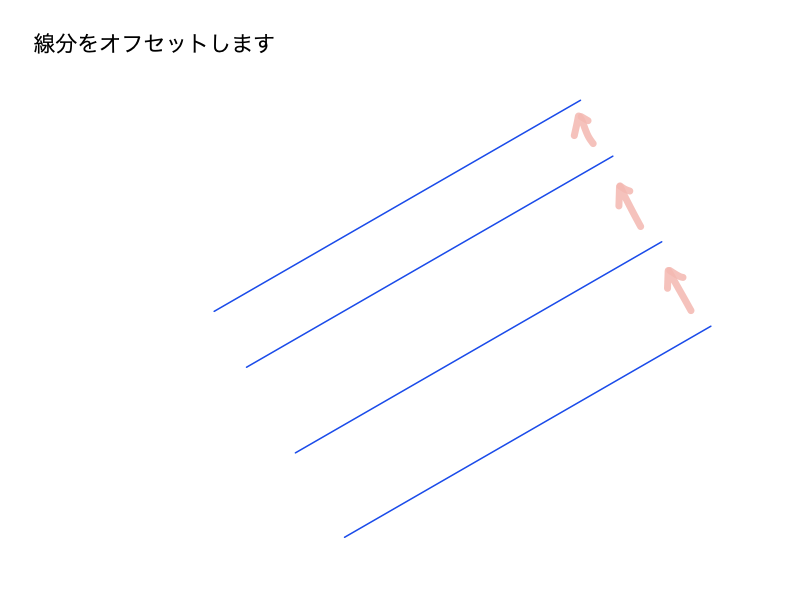

1-2.線分をオフセット

オフセットコマンド(OFFSET)で、最初に描いた30度の線分を参考図の通りの間隔でオフセットします。

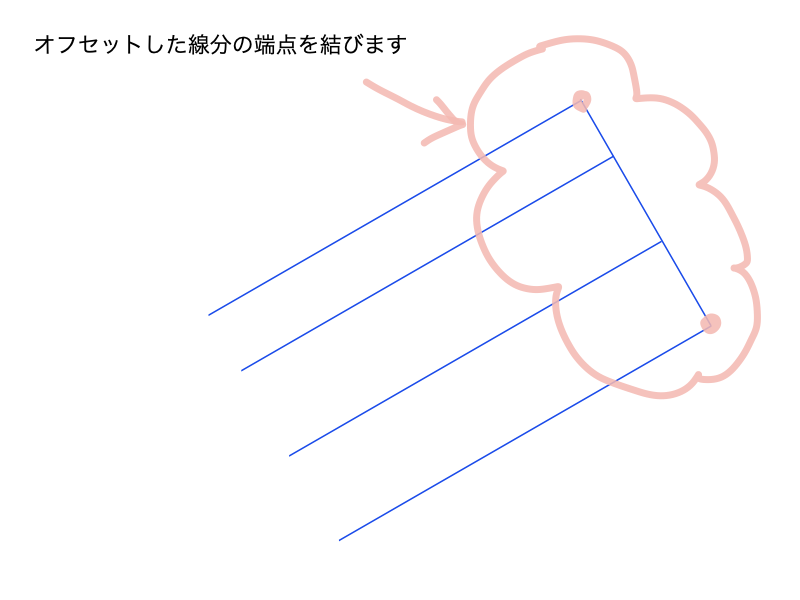

1-3.線分の端点を結んで線分を作図します

オフセットした線分どうしの端点は、線分コマンド(LINE)で結びます。

結んだ線分は、オフセットした線分とは必ず直角になります。

次は、この線分をオフセットしていきます。

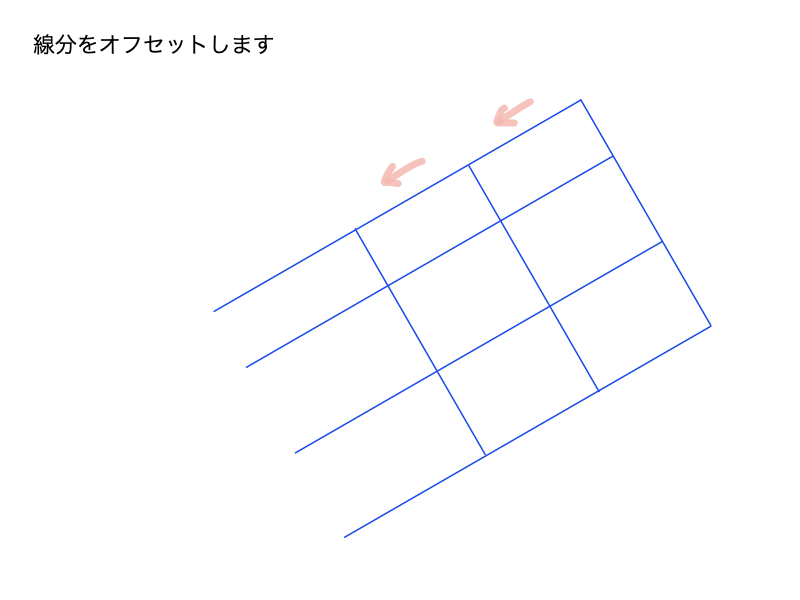

1-4.結んだ線分をオフセットする

線分をオフセットコマンド(OFFSET)でオフセットします。

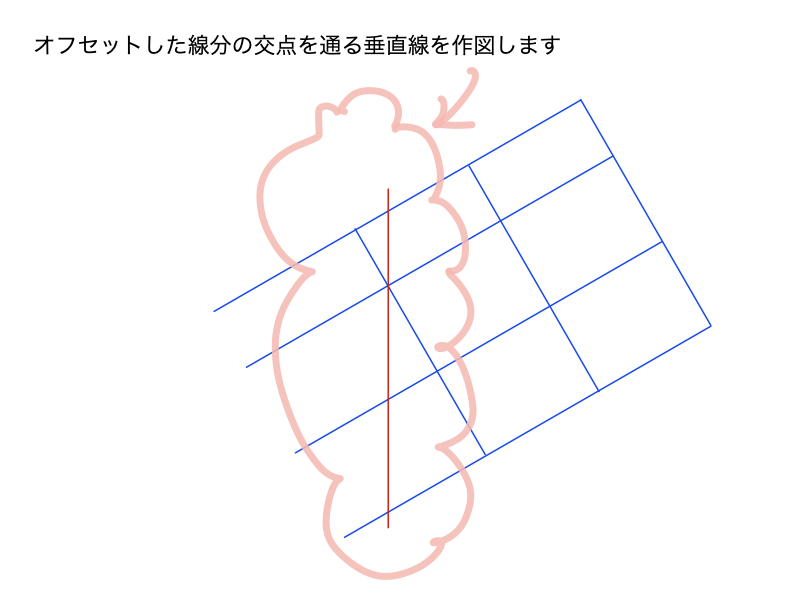

1-5.対称軸となる垂直線を作図します。

参考図を見ると、上側から2本目の線分と一番左側の線分との交点を通る垂直線が鏡像の対称軸となることがわかります。線分コマンド(LINE)で、対称軸となる垂直線を作図します。

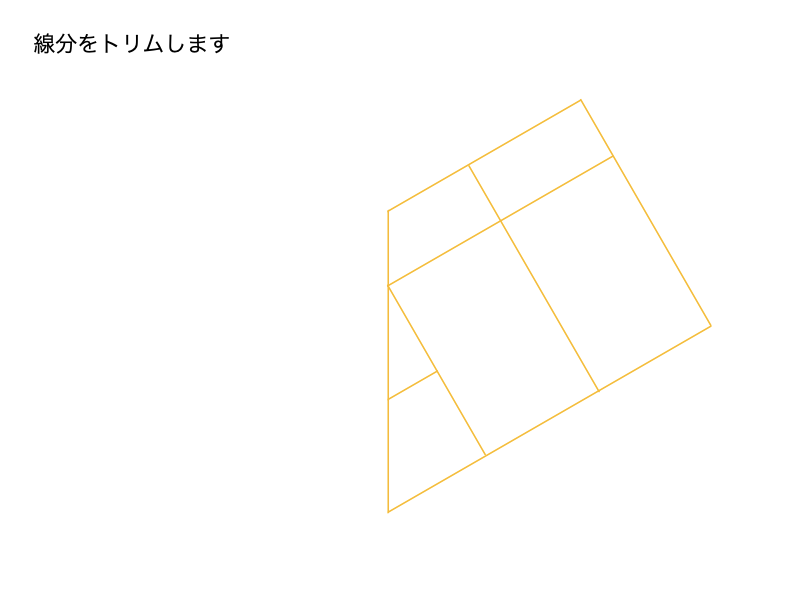

1-6.トリムコマンドで形を整えます。

鏡像をする前に、形状をできるだけ完成させることが時短になります。壁芯は、トリムコマンド(TRIM)で整えます。

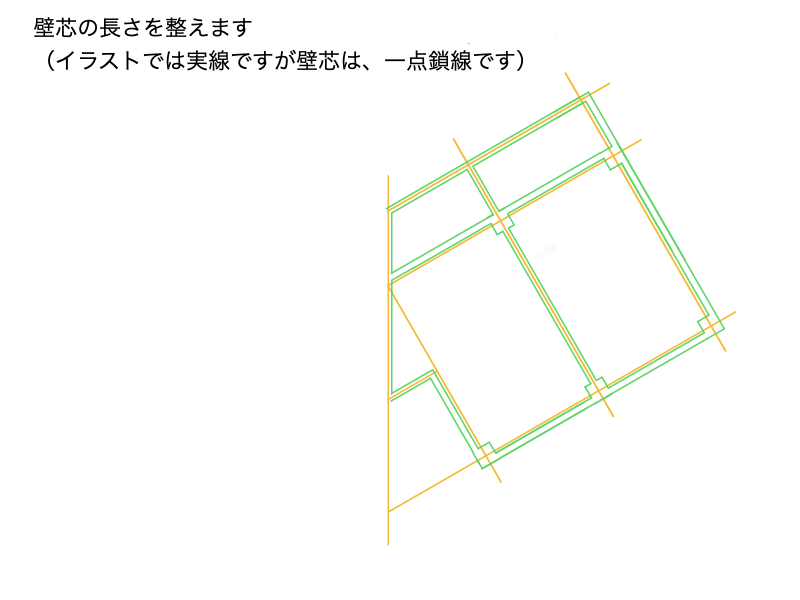

壁芯は、柱を配置した後で長さ変更コマンド(LENGTHEN)などを使って交差させましょう。

壁芯を一点鎖線で作図していなかった場合は、この段階で一点鎖線に変更することで、編集しやすくなりますよ。一点鎖線の専用画層を作っておくと良いですね。

STEP 2:柱の配置

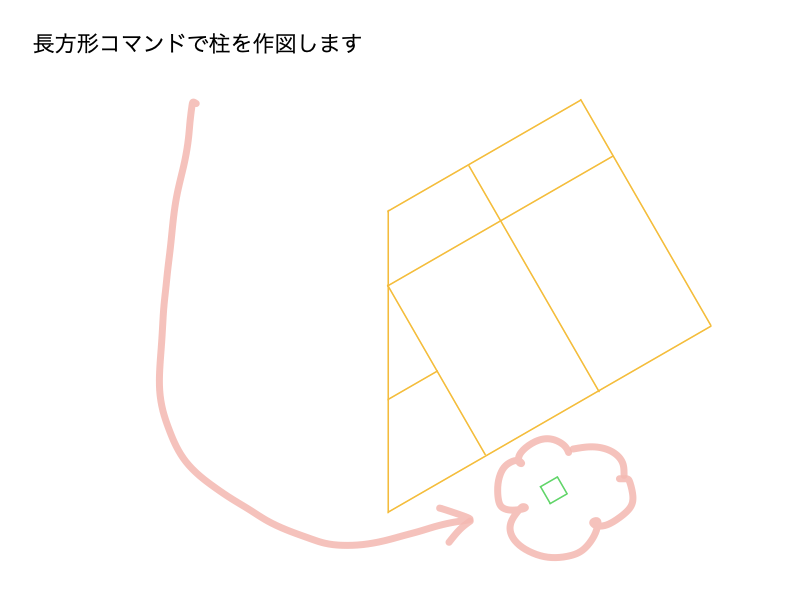

2-1.柱の作図

今回の柱の形状は正方形ですが、壁の傾きと同じ角度で傾斜しています。

傾斜した正方形(長方形も)を描くためには大きくわけて2通りの方法があります。

- 長方形コマンド(REC)で角度を設定して作図

- 長方形コマンド(REC)で正方形を作図してから、回転コマンド(RO)で角度を変える

今回は、1の「長方形コマンドで角度を設定して作図」をしていきます。

作図領域のあいているスペースで先に正方形を描き、次に描いた正方形を複写することで柱を配置していきましょう。

◆傾斜した長方形の描き方◆

- 長方形コマンド(REC)をクリック

- 作図領域でクリック

- オプションの「回転角度(R)」をクリック

- 設定する角度をキーボードから入力してEnter

ここまでの操作で、角度が設定されます。

この後は、いつもの長方形を描くときと同様に操作します。

- 横方向の値を入力してTABキーを押す

- 縦方向の値を入力してEnterキーを押す

傾斜した長方形(今回は正方形)が描けました。

この描き方は動画でも説明していますので、見てみてくださいね。

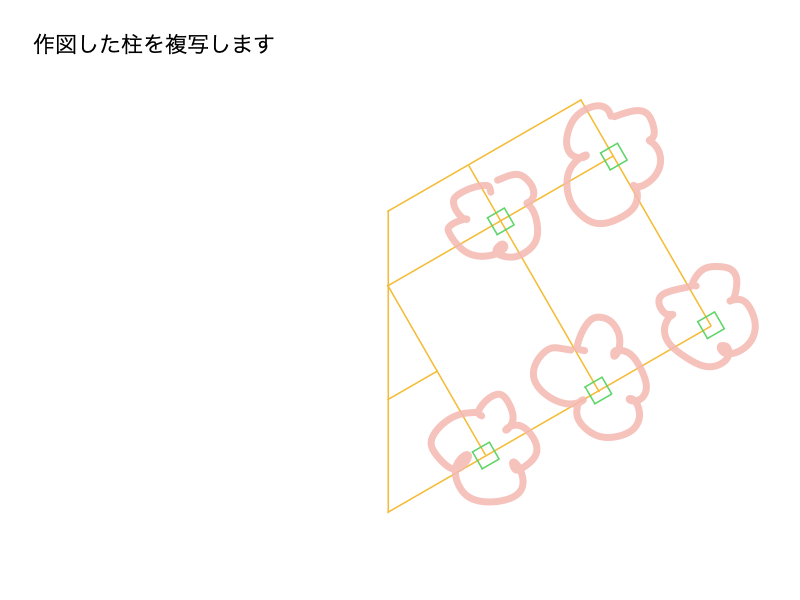

2-2.柱の配置

2-1で作図した正方形を複写コマンド(COPY)で複写します。複写の基点は、「図芯」を選択します。壁芯の交点と柱の図芯(中心)は、必ず一致させます。

STEP3: 壁の作図

参考図を見ると、柱と壁を同一面にした壁と、壁芯から両側に等しい厚みとなる壁の2種類があることがわかります。

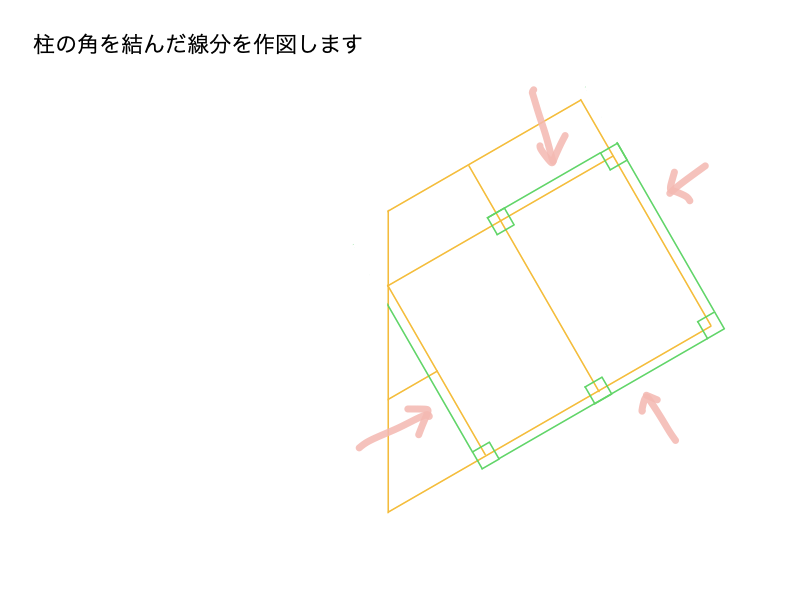

3-1.柱と壁の面が同一面となる壁を作図

上の図の矢印の部分のように、柱と柱の角を結んだ線分を作図します。線分コマンド(LINE)で正方形の角から角までを結んだ線分を描けます。また、オフセットコマンド(OFFSET)で作図するばあいはオプションの通過点(T)を設定することで、正方形の角に線分をオフセットすることができます。

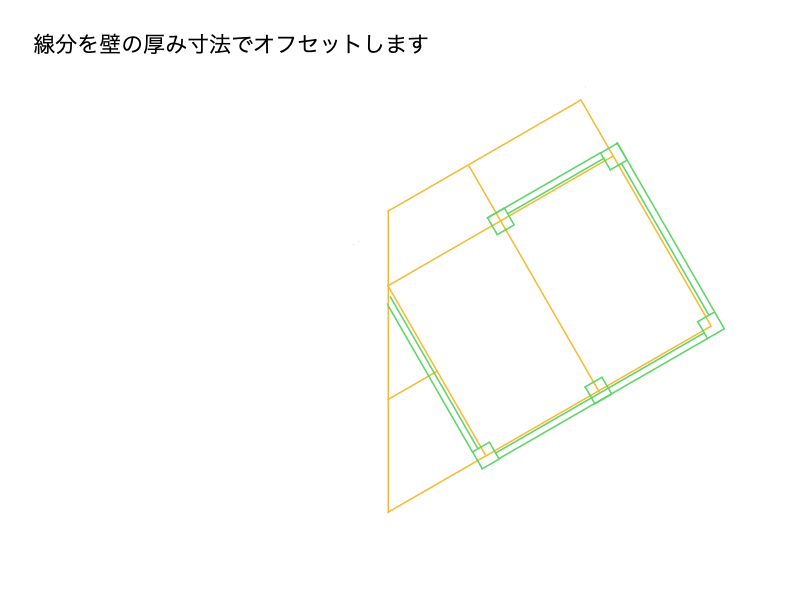

描いた線分は壁の厚みでオフセットします。

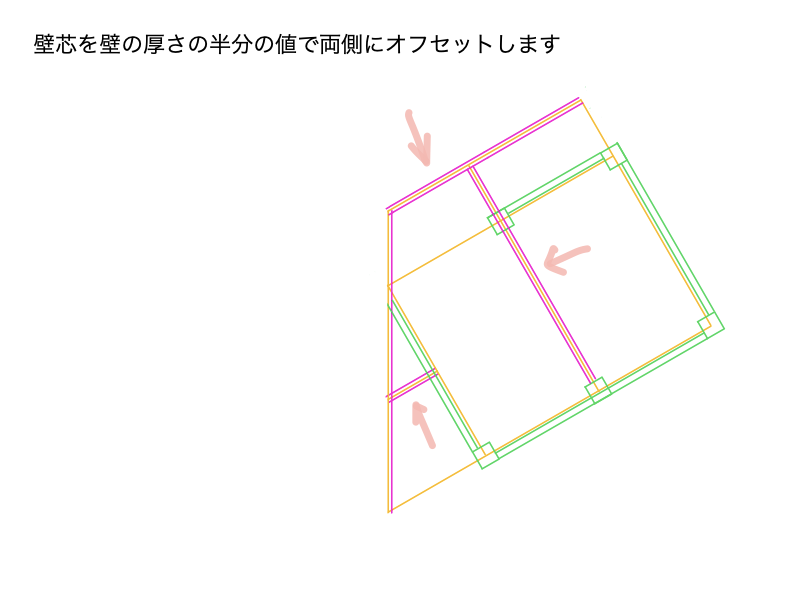

3-2.壁芯からオフセットして壁を作図

壁芯をオフセットする際は、「壁の厚さの半分」の値を、壁芯の両側にオフセットします。もし、壁の厚さがt=200であれば、半分の100で両側にオフセットすることで、あわせて200となります。

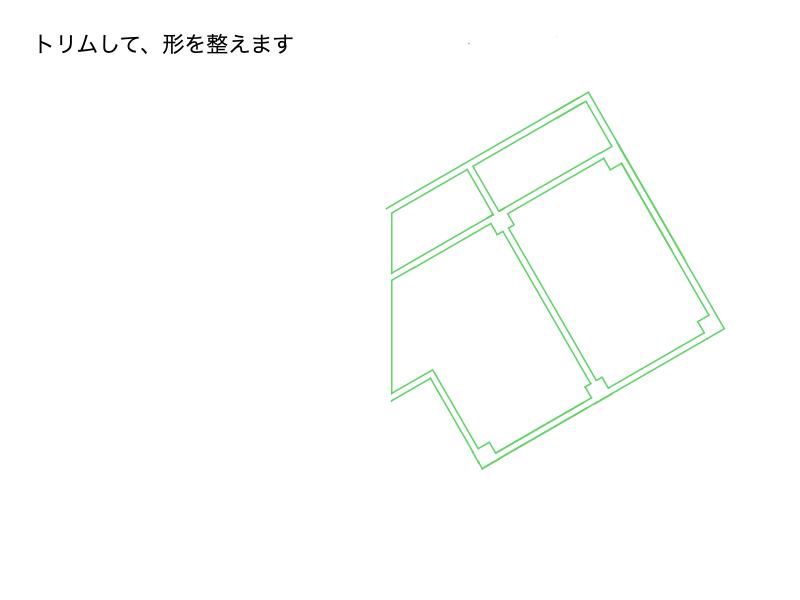

STEP4:右半分を仕上げる

壁の作図が終わったら、トリムコマンド(TRIM)、延長コマンド(EXTEND)などを使い、右半分をきれいに仕上げましょう。

壁芯(一点鎖線)の画層を非表示にしてから壁・柱の重なりをトリムすると時短になります。

★この時に、壁芯(一点鎖線)は、参考図の通りに交差させます。交差を忘れてしまうと減点されるので注意が必要です。

STEP5:鏡像して円柱を作図

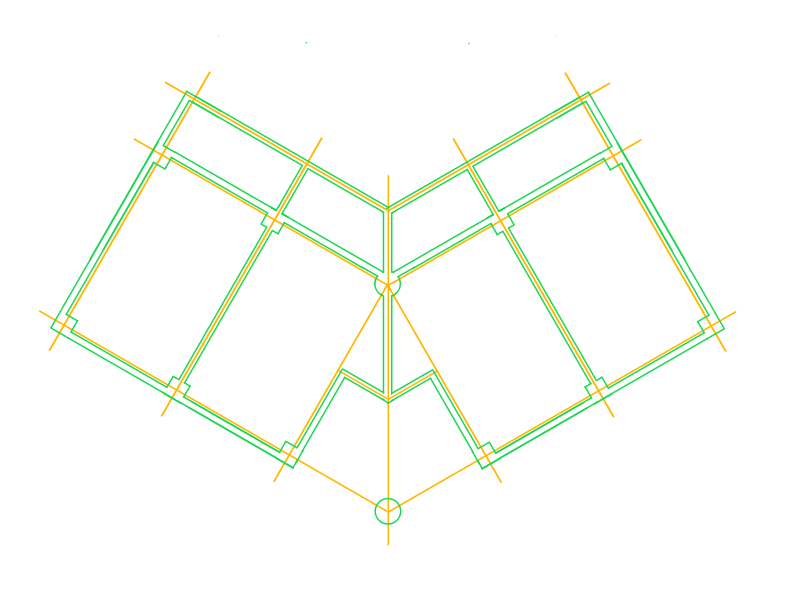

5-1.右側の形を左側に鏡像コマンドで複写

今回のような対称形状は、鏡像コマンド(MIRROR)を使うことでとても時短となります。完成図とよく見比べて、違う部分がないか丁寧に確認しましょう。

5-2.垂直線と壁芯の交点に円を作図

参考図の通りに円を作図します。最後に完成図と見比べて間違いが無いかよく確認しましょう。

この図は完全な左右対称ですが、部分的に異なる壁が配置されている図は、とても頻繁に出題されています。

また、上の説明画像では、壁芯を実線で描きましたが検定試験では異なった線種で描くと減点となりますので、線種変更を忘れないように注意しましょう。

これで、完成です。

⚠ 仕上げの確認ポイント(よくあるミスと注意点)

- 通り芯の交差を忘れてしまう

- 壁の厚さが指定通りではない

- 柱と壁のトリムを忘れてしまう

- 円の作図で、半径に直径の数値を入れてしまった

- 壁芯の線種が一点鎖線で描かれていない

C問題では、このようなミスがよく見られます。しっかり見直しましょう。

また、C問題に限らず、図枠に対する図の配置についてもバランスよく描くことが大切です。

📘 関連書籍の紹介

ここで紹介した過去問題は、2022年度版建築CAD検定試験公式ガイドブックに掲載されている3級問題の参考図・完成図で練習することができます。

2022年度公式ガイドブックにはこちらの問題も載っています。

(※番号は、ガイドブックとは無関係の通し番号です)

010B 建築CAD検定3級 通り芯・寸法・通り芯寸法B(準備中)

011C 建築CAD検定3級 柱・壁・間仕切り壁C(準備中)

⏱ まとめ

この記事では、「第86回C問題(柱・壁・間仕切り壁)003C」の作図手順と注意点を解説しました。

✅今回紹介した時短テクニック

- 長方形コマンド(REC)で角度付きの正方形を作図

- 鏡像コマンド(MIRROR)で複写

今回紹介したのは、角度の付いた壁芯を描く際に線分コマンドで斜線を描くことで形を仕上げる方法でした。最初に斜線を描かず、水平・垂直で作図してから回転する方法は、こちらのYouTubeで作図の様子を見られます。今回の方法と比較してみてください。

いろいろな方法を試してみて、一番しっくりくる作図方法を見つけて合格につなげてくださいね。

👉【第86回A問題】005A 階段平面図の解説

👉【第86回B問題】010B 通り芯・寸法・通り芯記号の解説(準備中)

👉【第86回D問題】008D 壁と窓の解説(準備中)