※005Aは建築CAD検定試験3級の開催回数とは関係ありません。このサイト独自の通し番号です。

この記事では、建築CAD検定3級の過去問題「A問題(階段平面図)」を図解付きで解説します。

初心者の方にもわかりやすいよう、作図の手順、間違えやすいポイント、時短テクニックまで紹介します。

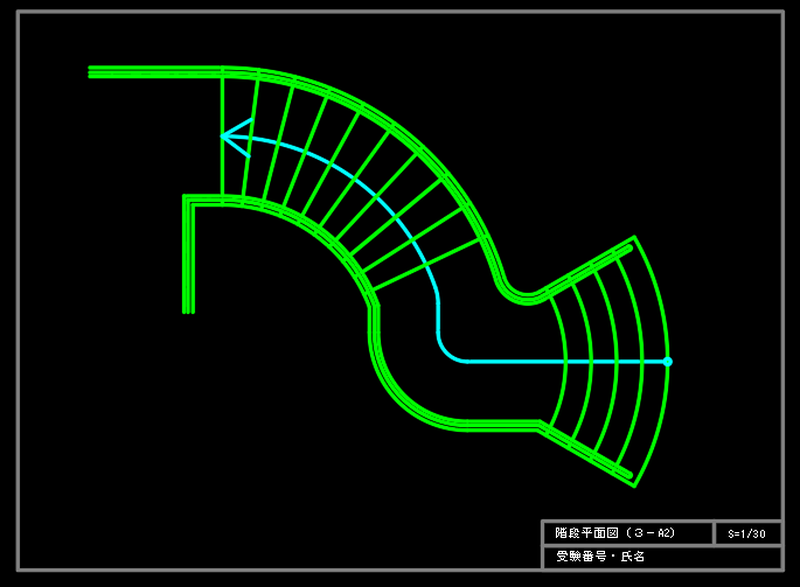

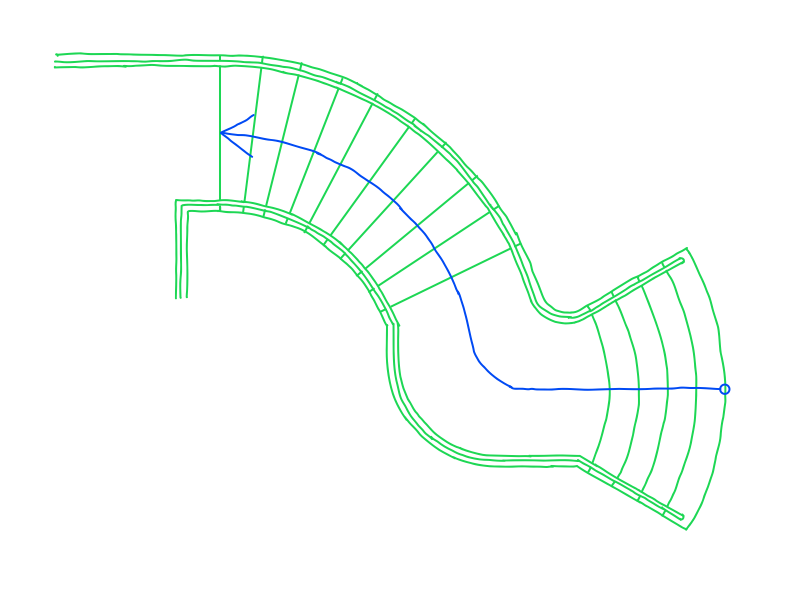

✅ 完成例(完成イメージ)

●参考図と完成図は、2022年度版公式ガイドブックに掲載されています。

参考図を見て作図したところ、図のように仕上がりました。あくまでも一個人で作図したものであり、完璧な解答とはなっていないことをご了承ください。また、著作権の観点から参考図を掲載することは控えさせていただいております。公式過去問題集や公式ガイドブックでご確認いただければと思います。

💡 作図のポイント

- 基準となるところがわかるように

最初に構築線を作図して、基準をマーク - 曲線部分のオフセットは…

結合してからオフセットすると時短

🛠 作図の手順

- 基準を見つけて構築線を作図

- 階段の外側部分を作図

- 踏板を作図

- 手すりの作図

🛠 作図の手順(図解入りで詳しく解説)

STEP 1:基準を見つけて構築線を作図

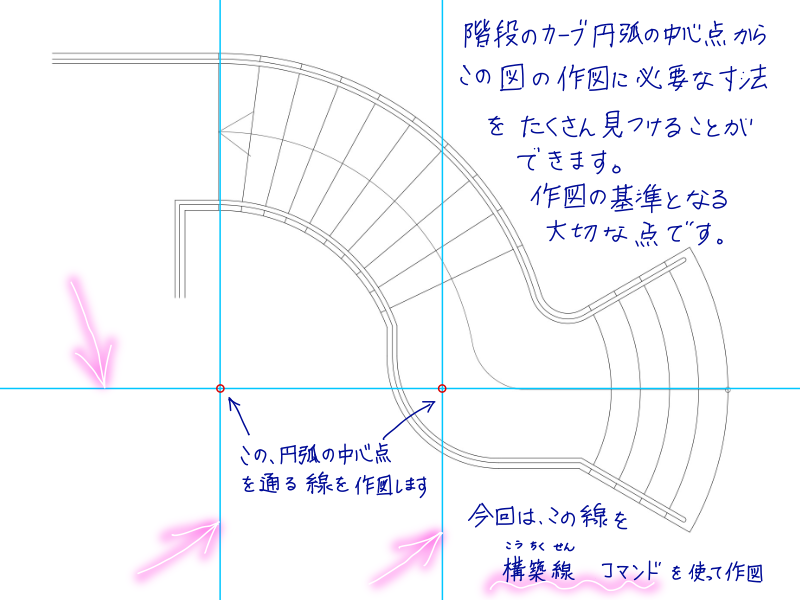

1-1.図面の基準を見つける

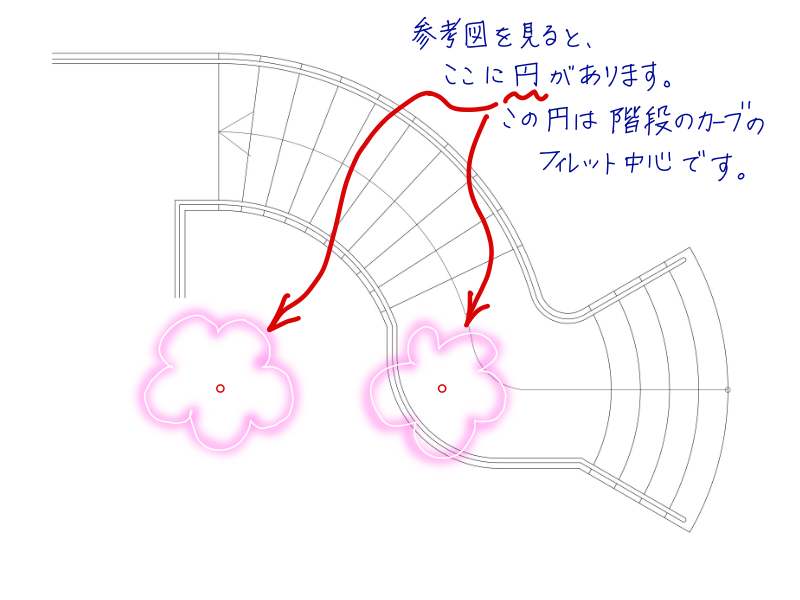

参考図をよく見てみましょう。階段のカーブの中心に、小さな円が描かれていますね。この「小円」が、すべての寸法の起点(基準点)になっています。

今回は、この基準を通る構築線を作図し、仕上げていきたいと思います。

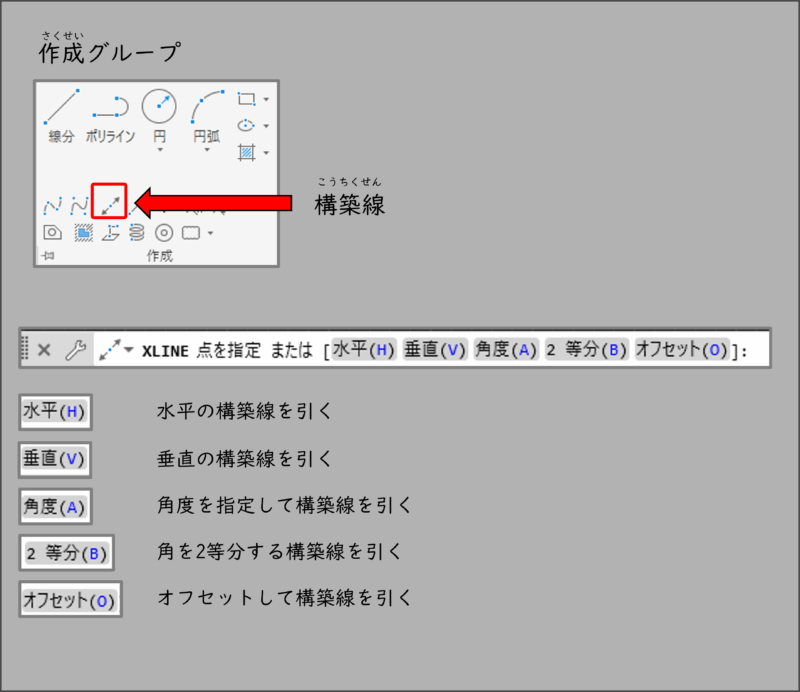

◆構築線とは?

AutoCADを使って図面を描いていると、「補助線があれば便利だな」と思うことはありませんか?

そんなときに活躍するのが 「構築線(こうちくせん)」コマンドです。

構築線とは、端がない無限長の直線のことで、図面の中に「基準」となる線を引きたいときに使いうことがよくあります。

線分コマンド(LINE)は、始点と終点を指定して描きますが、構築線コマンドは(XLINE)は、無限に伸びた線を引くことができます。

◆構築線コマンド(XLINE)の使い方

構築線コマンド(XLINE)は、作成グループにあります。線分や円コマンドのように最初から表示されていないので、「作成」の文字をクリックして展開し、表示された一覧から選びます。

コマンドに入ると、オプションが表示されます。オプションを選ぶことで、構築線を引くことができます。

水平、垂直、角度、二等分、オフセットの中から使うものを選びましょう。

今回は、水平と垂直のオプションを使って構築線を引いていきます。

1-2.基準に構築線を作図

参考図を見ると、基準の小円は、水平に並んでいることがわかります。まずは、基準の小円を通る水平の構築線を引きましょう。

続けて、垂直の構築線を2本作図しましょう。2本の垂直線間は、参考図を見て正確に作図しましょう。

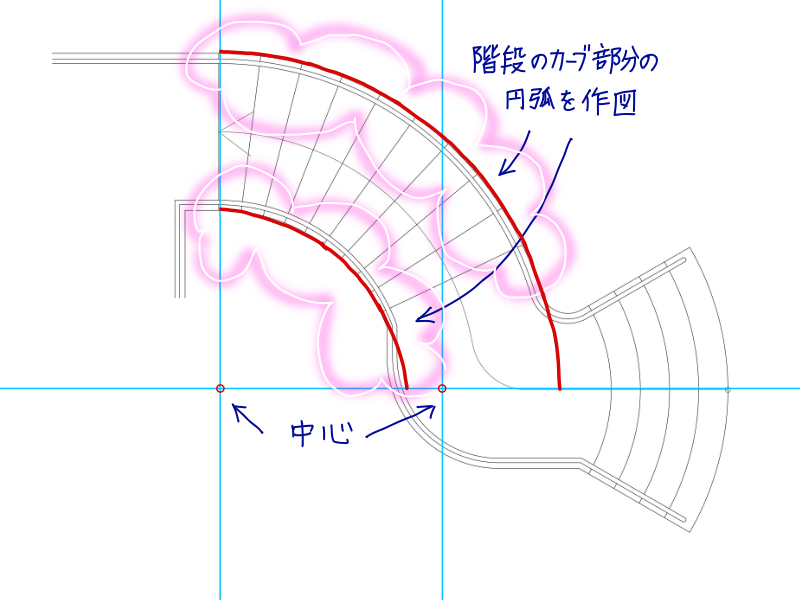

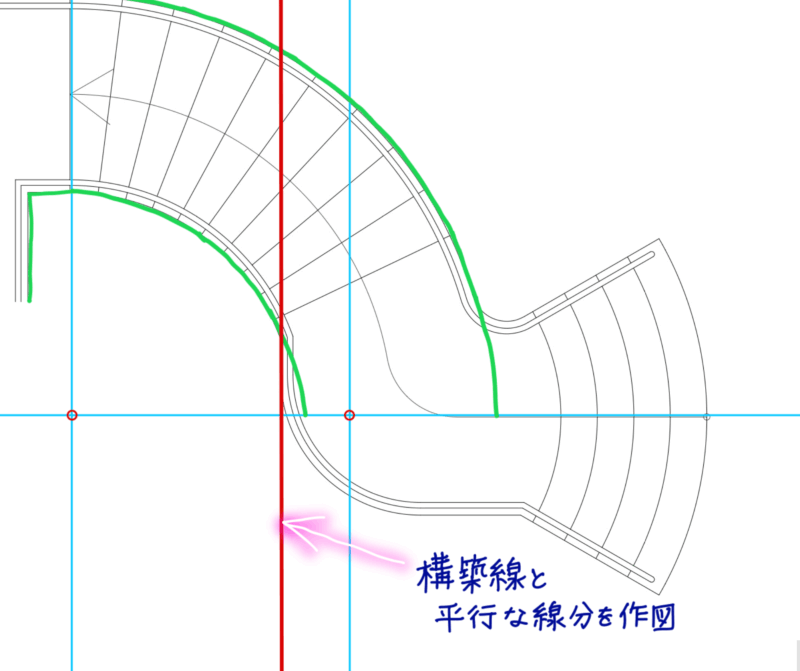

STEP2:階段の外側部分を作図

基点となる、3本の構築線の交点から指示されている寸法を見つけ、作図していきます。左側の基点から追える寸法、右側の基点から追える寸法と、作図される線や円弧の位置関係を把握しましょう。

2-1.左側の基点から作図

左側の基点から、円弧の半径寸法がわかりますね。まずは、円弧コマンド(ARC)または円コマンド(CIRCLE)を使い円弧を描き、次のように作図していきます。

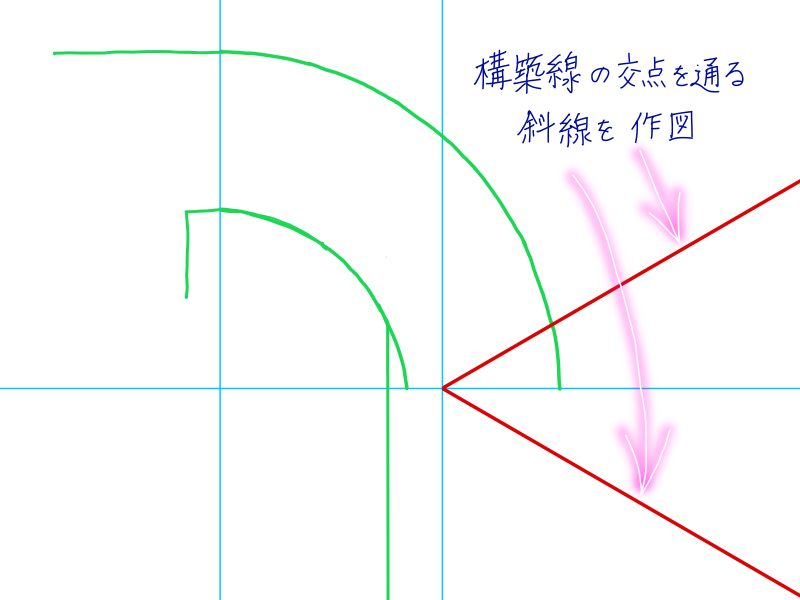

2-2.右側の基点から作図

次に、右側の基点から作図します。右側の基点からは、角度のついた線がかかれていますね、この角度通りに斜線を作図し、進めていきます。

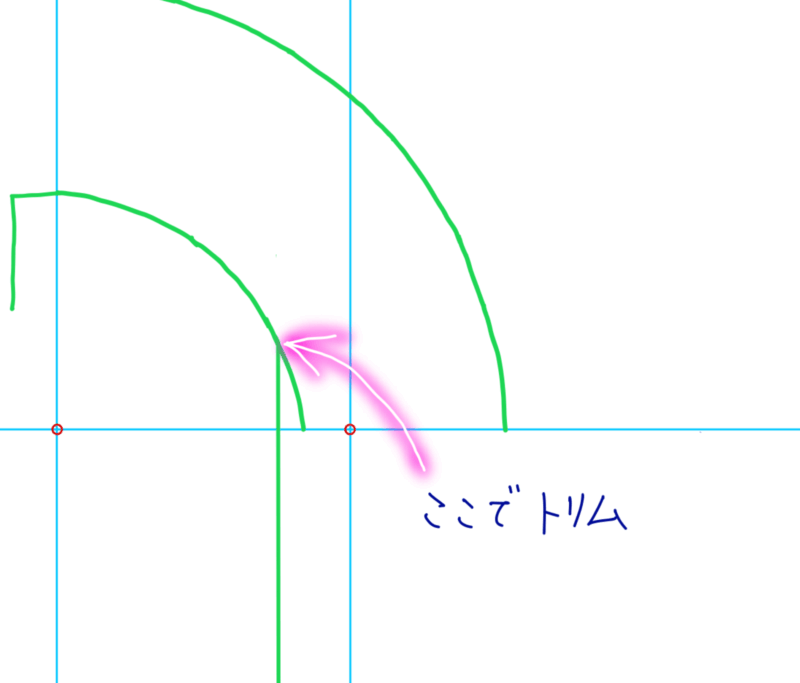

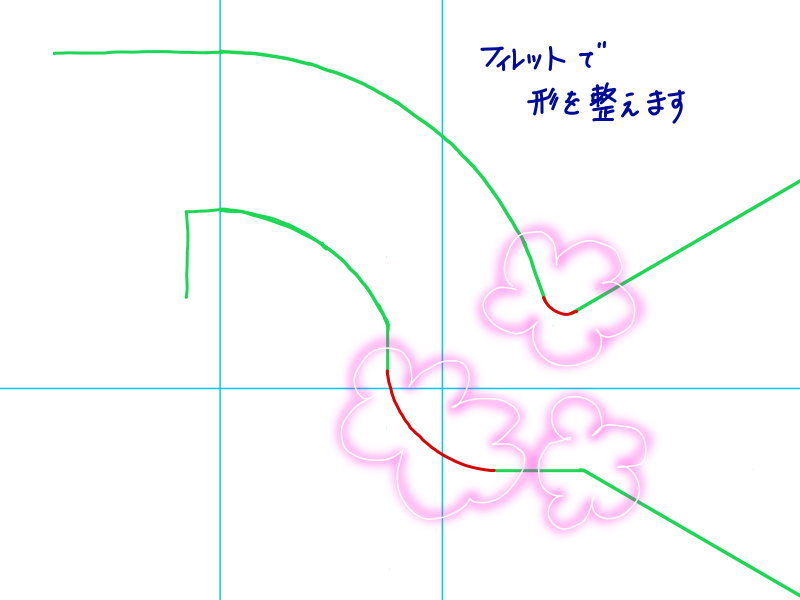

線分が描けたら、フィレットして形を整えます。

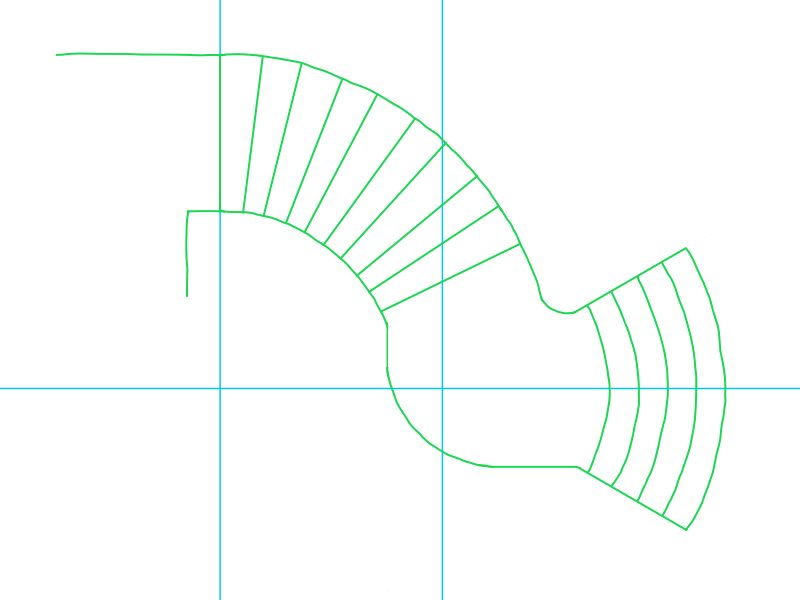

STEP3:踏板を作図

次は、階段の踏板を描きましょう。左側と右側とで描き方が異なるので注意です。まずは、オフセットコマンド(OFFSET)だけで描ける右側の部分の描き方を説明します。

3-1.右側の基点から踏板を作図

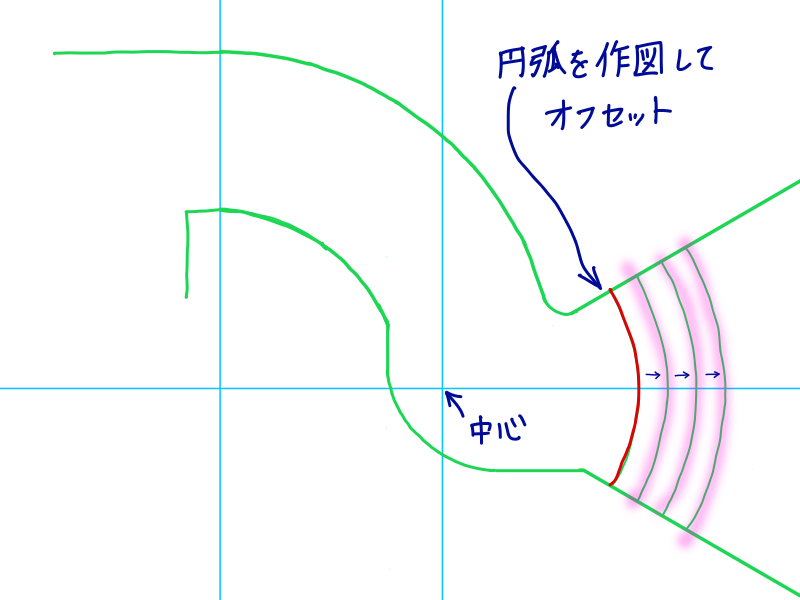

右側の基点から円弧を作図し、オフセットコマンド(OFFSET)しましょう。

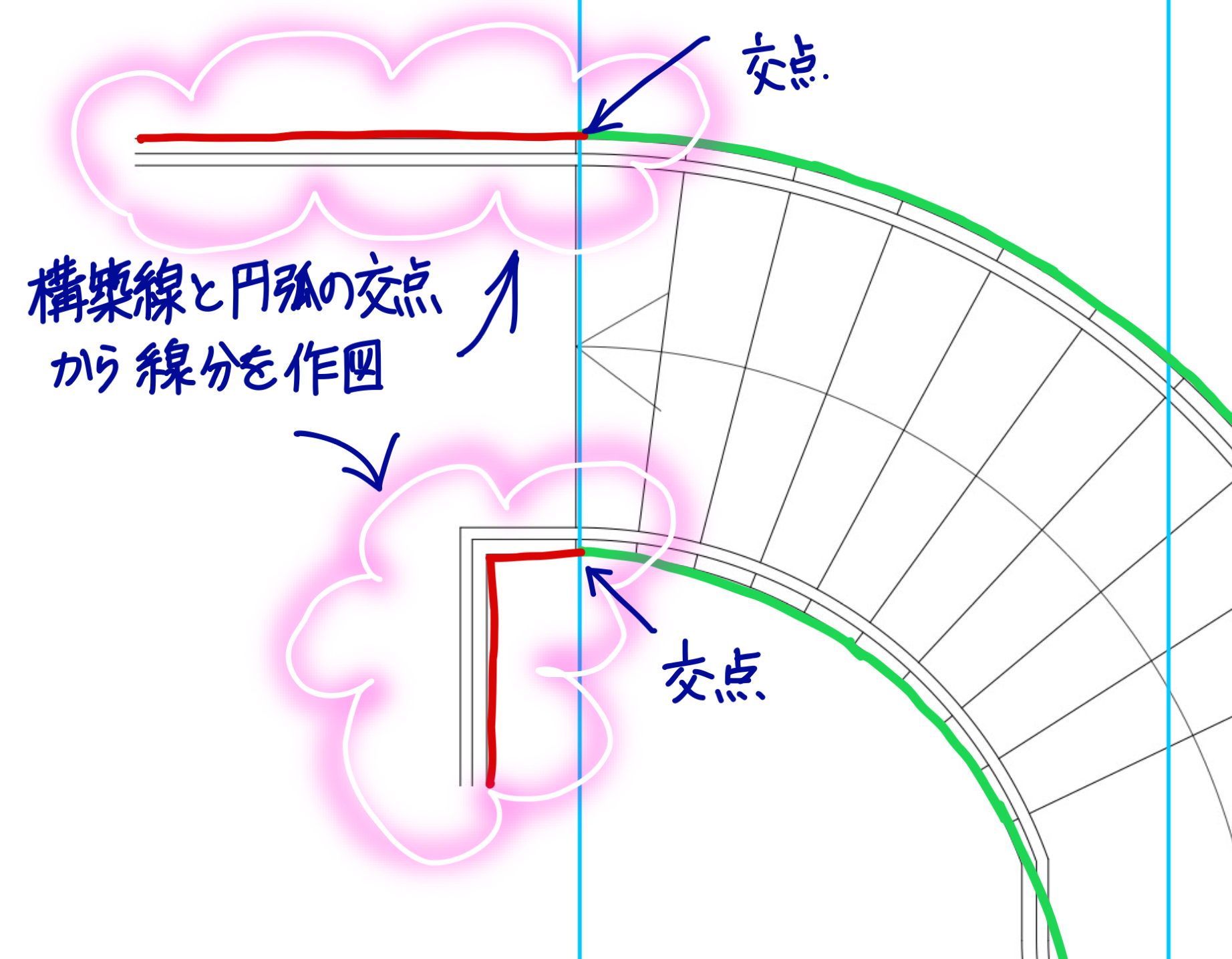

3-2.左側の基点から踏板を作図

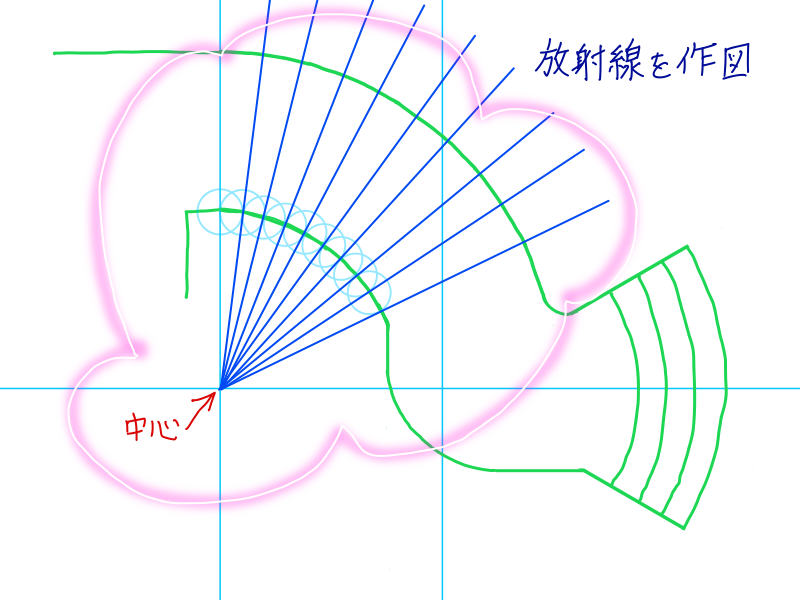

左側の階段はカーブしています。カーブに沿って踏板が広がっているのがわかりますね。この場合、基点から放射線を描くことで、踏板を描くことができます。まずは、基点から引いた垂直の構築線に乗る線が、最初の踏板の線になります。ここから、カーブに沿って指定された間隔で踏板を配置していきます。

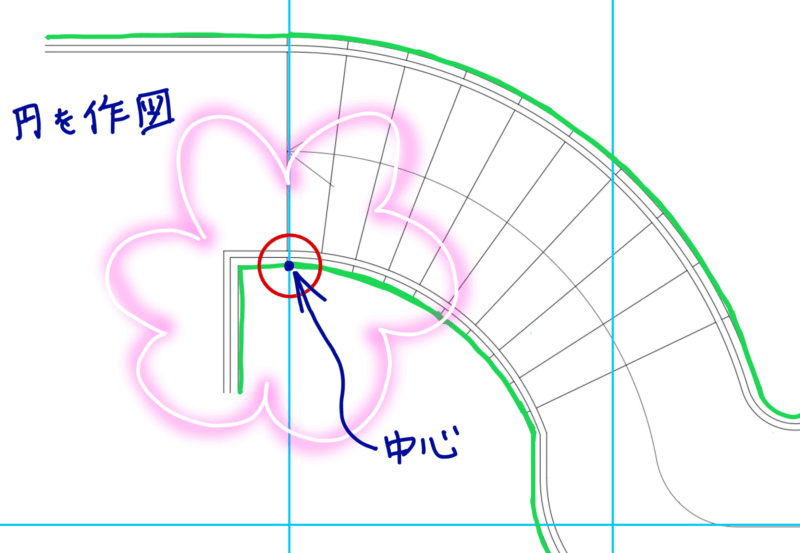

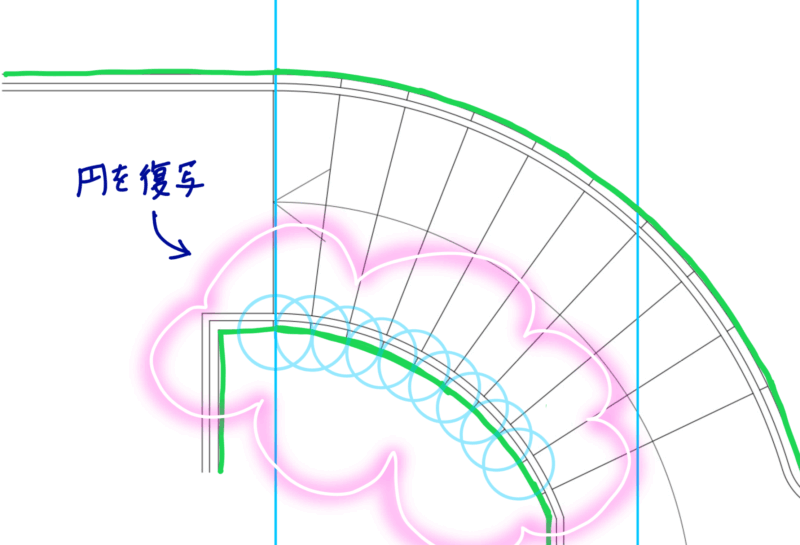

踏板の間隔を見つけるには、円をコンパスのように使います。

垂直の構築線と円弧との交点を中心に円を描くと見つけられますよ。

円を複写したら、円の中心を通る放射線を作図します。

放射線の描き方はこちらの動画でも説明しています

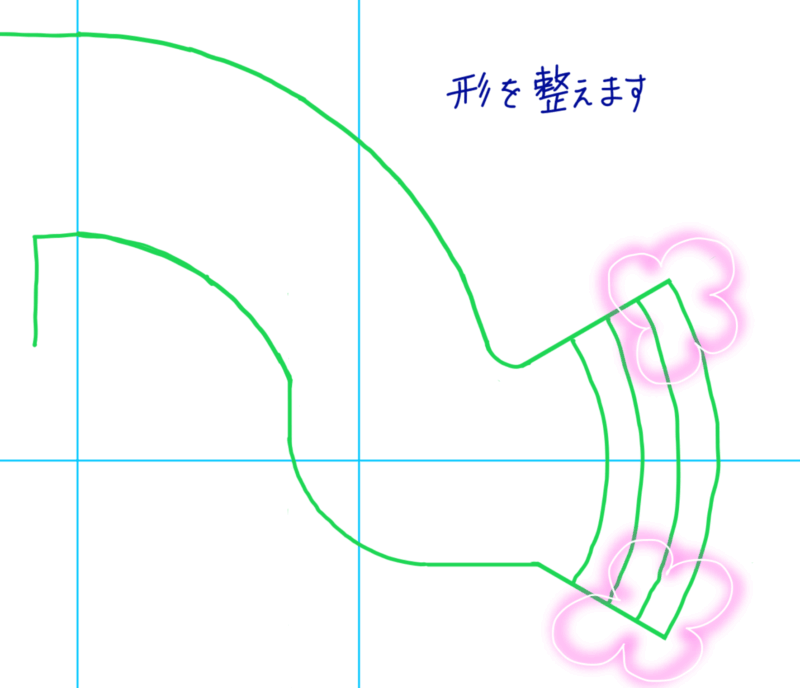

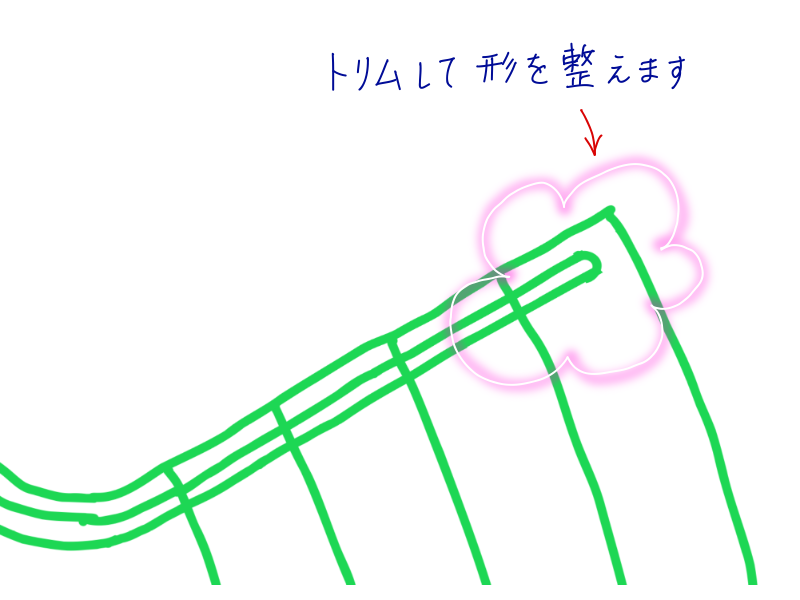

トリムして形を整えます。

STEP4:手すりの作図

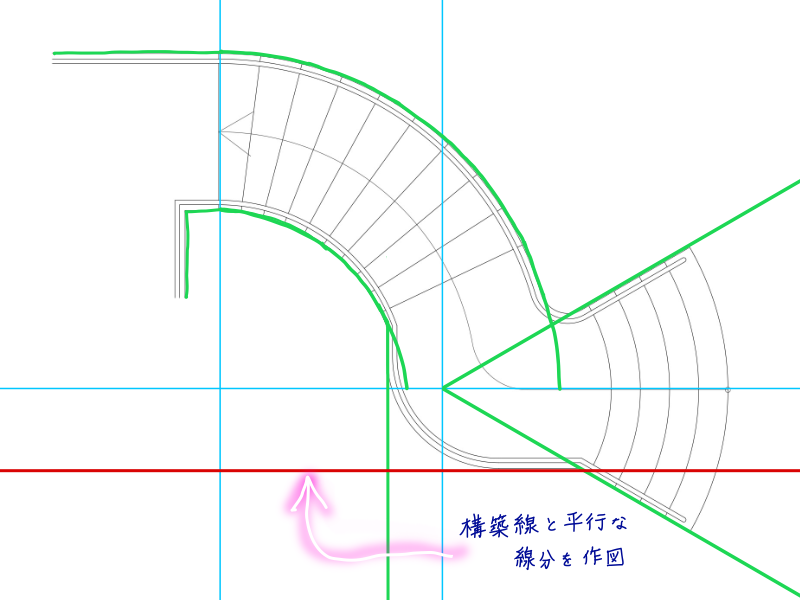

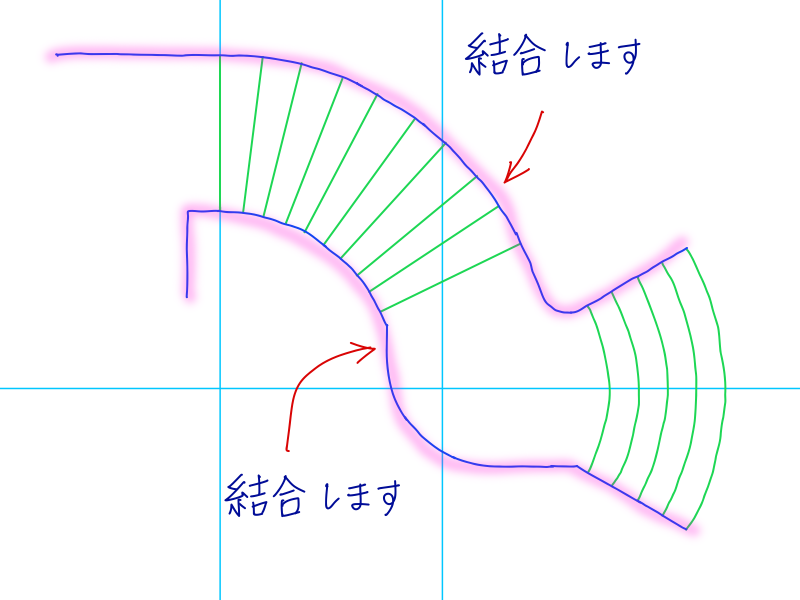

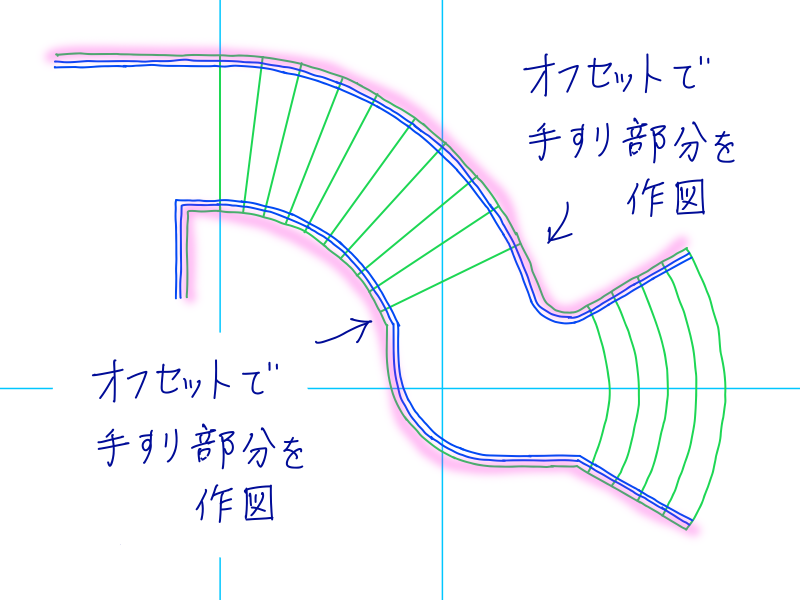

階段の手すり部分は、外側の線をオフセットして作図します。オフセットする際に、要素を結合することで時間短縮になります

◆結合コマンドとは

AutoCADで作図していると、線と線が「つながっているように見えるのに、実はバラバラだった」ということはありませんか?

そんなときに便利なのが、「結合(JOIN)」コマンドです。

結合コマンドは、複数の要素(線分や円弧、フィレットなど)を1つにつなげる機能です。

見た目にはつながっているけれど、操作上は別々の要素になっているものを結合することで、1つのまとまった要素として扱えるようになります。

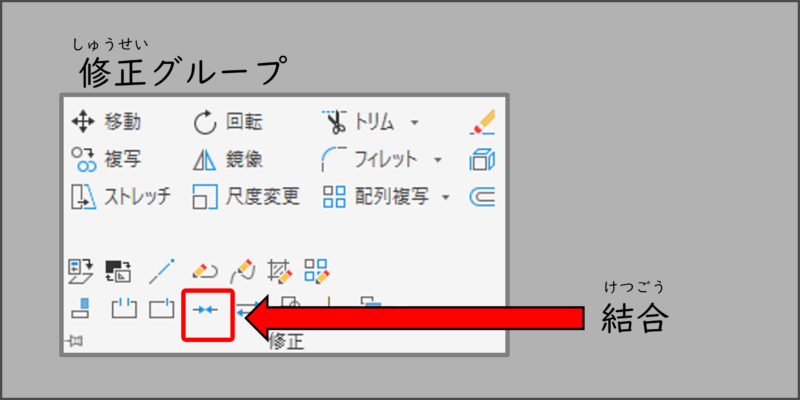

◆結合コマンド(JOIN)の使い方

結合コマンド(JOIN)のアイコンは、修正グループにあります。こちらも、最初からひょうじされていません。修正グループを展開すると表示されます。

コマンドに入ったら、これから結合してひとつにしたい要素を全て選び、Enterをすることで、バラバラの状態の要素が一つとなります。

結合(JOIN)を効果的に使い、手すり部分のオフセットで利用しましょう。

4-1.手すり部分をオフセット

外側の形状をオフセットコマンド(OFFSET)で内側に2回オフセットすることで、手すりの形状を作っていきます。

現段階で、外側の形状は、線分、円弧、フィレットで作図されていて、それぞれが別の要素です。オフセットするときに要素ごとに何度も操作をする必要があります。

結合コマンド(JOIN)でこの要素を一つにすることで、オフセットの操作を何度もする必要がなくなるのでかなり時間短縮となります。

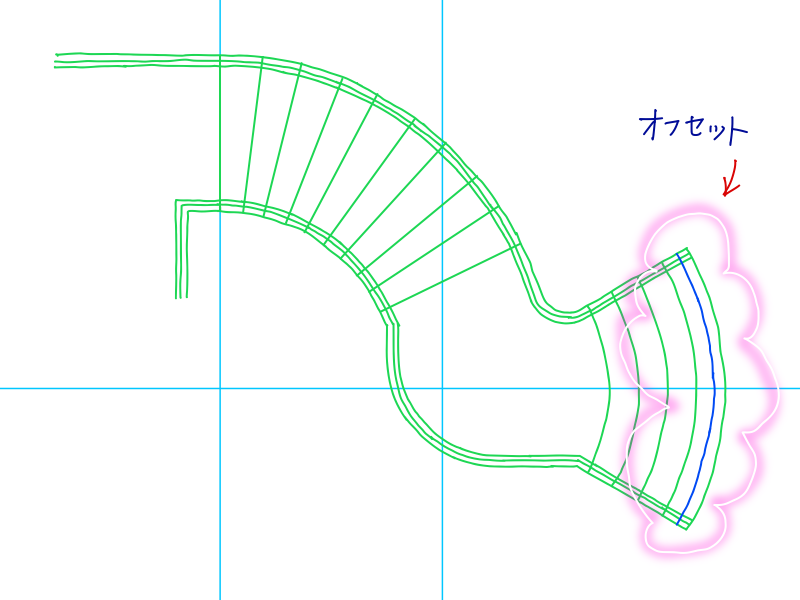

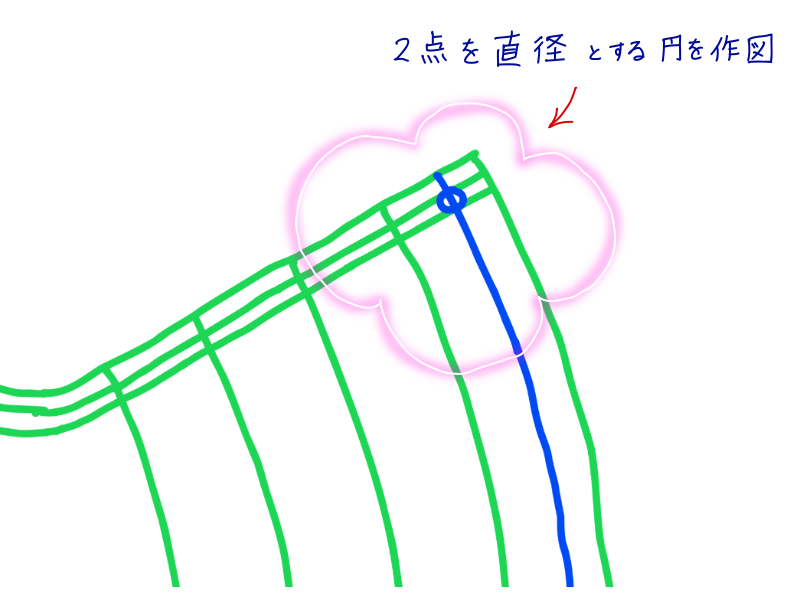

4-2.手すりの端を作図

手すりの始まりの部分は、円コマンド(CIRCLE)のオプションで「2点の円」を使います。

円弧の直径部分の2点が、手すりのカーブと線との境目になります。

まずは、円弧ができる場所をオフセットで見つけます。

次に、手すりの幅で円を作図します。

不要な部分をトリムしましょう。

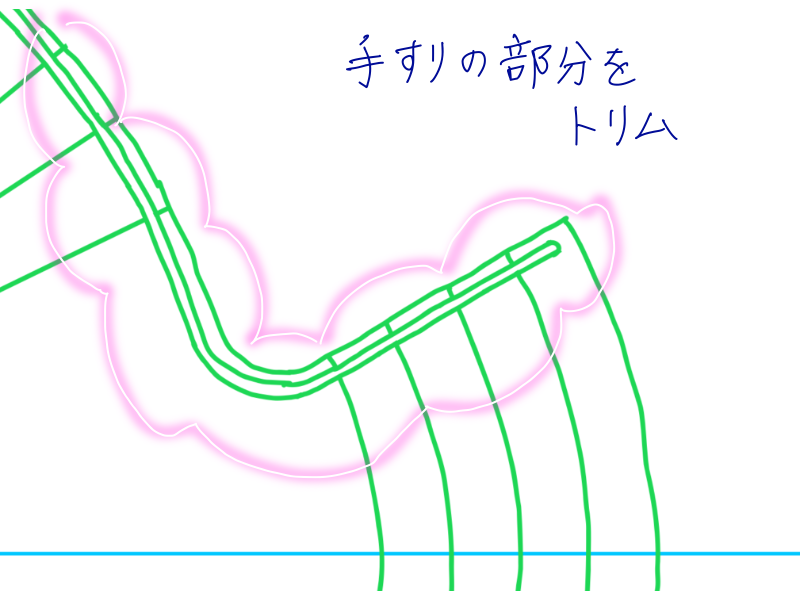

4-3.手すりのトリム

手すり部分のトリムを忘れないようにしましょう。

4-4.階段の上りラインを描く

階段の上りラインの矢印は、鏡像コマンド(MIRROR)で描きましょう。矢の部分が左右対称でない場合は減点の対象となるので注意してください。

⚠ 仕上げの確認ポイント

- 段板は正しい間隔で描かれているか?

- フィレットの半径は合っているか?

- トリム漏れ、不要な線が残っていないか?

- 上りラインの矢印と円を忘れていないか?

- 図面の配置は図枠の中央にバランスよくおさまっているか?

A問題では、このようなミスがよく見られます。しっかり見直しましょう。

⏱ まとめ

この記事では、「第86回A問題(階段平面図)005A」の作図手順と注意点を解説しました。

✅今回紹介したテクニック

- 構築線(XLINE)で基準を作る

- 結合(JOIN)してからオフセット

- 放射線を使って踏板を作図

- 手すりや上りラインも丁寧に

コツさえつかめば必ず描けるようになります!焦らず、ゆっくり練習を重ねていきましょう。

文章での説明がわかりにくかったら、解説動画も見てみてくださいね。

📚関連書籍の紹介

ここで紹介した過去問題は、2022年度版建築CAD検定試験公式ガイドブックに掲載されている3級問題の参考図・完成図で練習することができます。

2022年度公式ガイドブックにはこちらの問題も載っています。

(※番号は、ガイドブックとは無関係の通し番号です)

010B 建築CAD検定3級 通り芯・寸法・通り芯寸法B(準備中)

011C 建築CAD検定3級 柱・壁・間仕切り壁C(準備中)

👉【第86回B問題】010B 通り芯・寸法・通り芯記号の解説(準備中)

👉【第86回C問題】003C 柱・壁・間仕切り壁

👉【第86回D問題】008D 壁と窓の解説