この課題図を作図するときのポイントについて説明します。

※練習問題課題図の番号は、建築CAD検定試験の開催回数とは無関係の通し番号です。

008D 壁と窓

※この課題図の参考図と完成図は、2022年度公式ガイドブックに掲載されています。

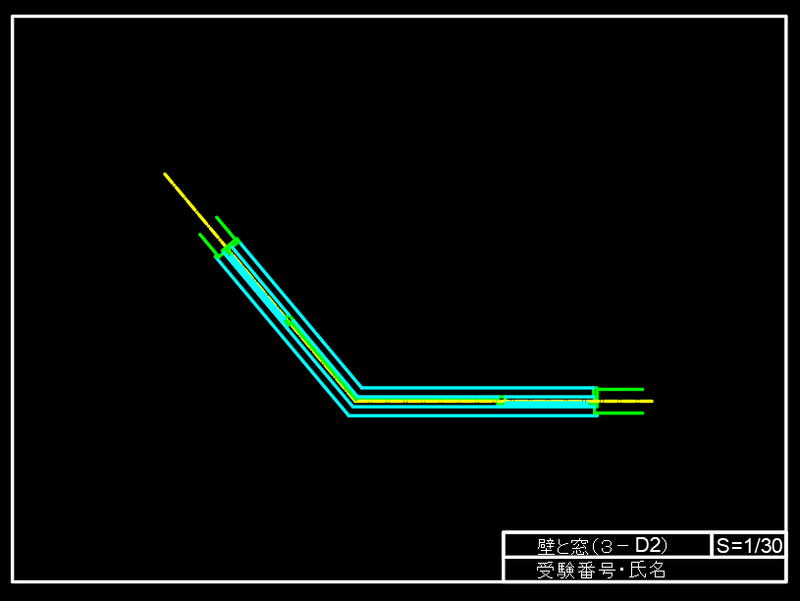

参考図を見ながら作図し、図のような完成図に仕上がりました。

この完成図は、個人的に作図したものです。そのため、完璧な100点満点の解答ではないことをご了承ください。まなお、著作権などの関係により、参考図の掲載は控えさせていただいております。正式な参考図や完成図については、公式の過去問題集や公式ガイドブックをご確認いただければと思います。

◆ AutoCADでの作図手順

この記事では、AutoCADで壁芯・壁・窓を描く手順を、初心者でもわかるようにやさしく説明していきます。

D問題【壁と窓】は次の手順で作図します。

- 壁芯を一点鎖線で描く

- 壁を作図する

- 窓を作図する

💡 作図のコツ・ポイント

壁芯を描くときは…

→ 今回は「線分(LINE)」で水平線と斜線を作図します。斜線は極トラッキングを使い、簡単に作図できますよ。

壁を描くときは…

→オフセット(OFFSET)コマンドで壁芯から等距離の壁のラインを描きます。

窓を描くときは…

→ 水平方向で窓だけ作図してから鏡像コマンド(MIRROR)で複写します。

では、詳しく説明していきましょう

◆008の作図 図解入りで詳しく解説

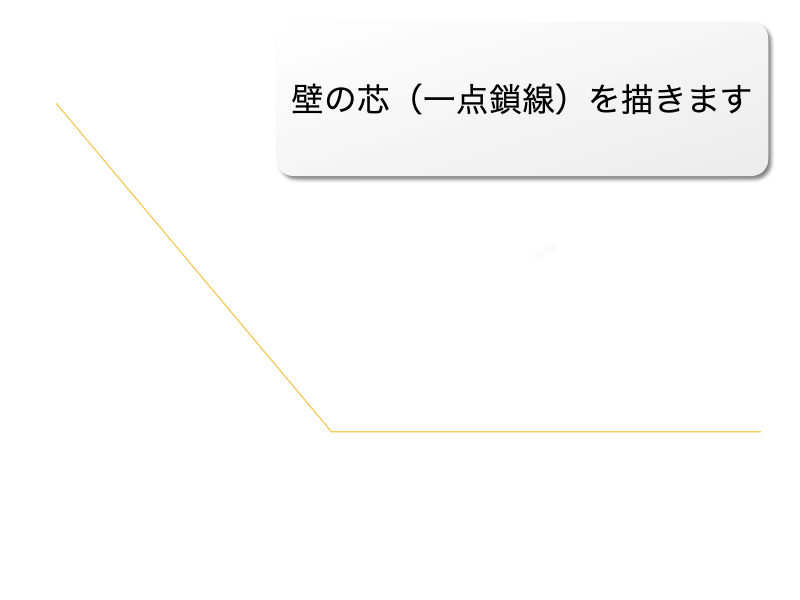

①壁芯を描く(線分)

まずは、壁芯(建物の基本の線)を作図します。

この作業が図面の基準になるので、慎重に行いましょう。

- 「線分(LINE)」コマンドを使って、必要な線を描きます。

- 「極トラッキング」で角度を設定し斜線を簡単に作図できます。

この時、線分の長さは後で修正しますので、きっちりと描かなくても大丈夫ですよ。参考図の寸法よりも長めに描いておく方が作図しやすいかもしれません。

大切なのは線分の長さよりも角度です。斜めの線の描き方をしっかり身につけましょう。

心配な方は、↓から基本操作をおさらいしてみてくださいね。

今回は、斜めの線を描く時に極トラッキングを使いました。

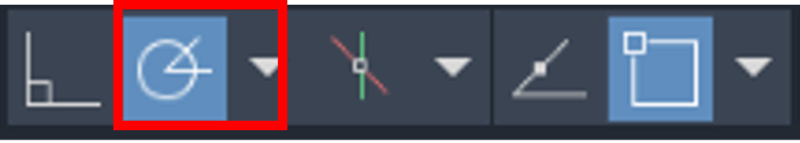

✔ 極トラッキングとは?

「極トラッキング」とは、事前に設定した角度で線分を描いたり回転したりすることができる作図補助機能です。

AutoCADの画面右下にあるステータスバーに「極トラッキング」のアイコンがあります。

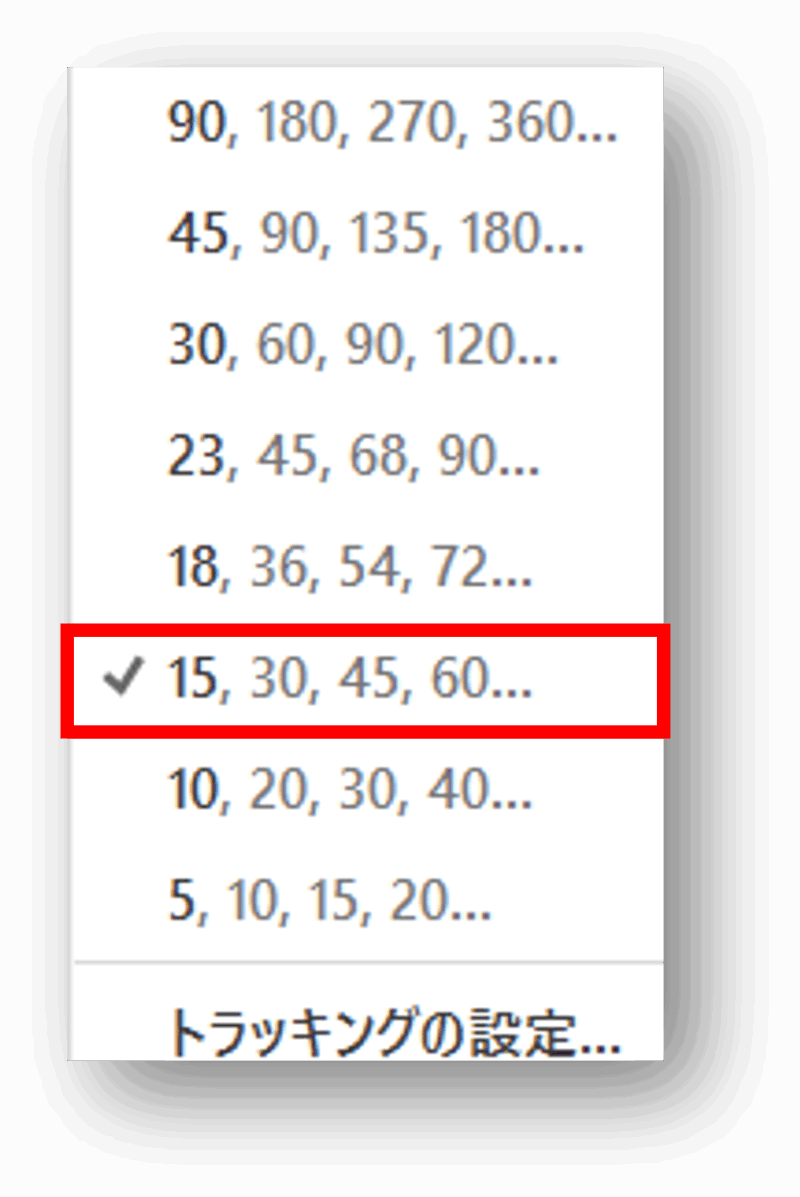

円に角度が描いてある絵のアイコンです。絵の右側にある下向き三角形をクリックするか、アイコン上で右クリックすると、角度設定のリストが表示されるので、15,30,45,60度の設定にしておきましょう。

建築CAD検定試験では、この「15,30,45,60度」の角度の斜線が頻繁に出題されています。三角定規の角度ですね。

使いたい角度設定にチェックマークを入れることで極とラッキングの設定ができます。チェックマークを入れたら極トラッキングアイコンをONにしましょう。

ONにすると設定した角度で簡単に作図することができます。

②壁を描く(オフセット)

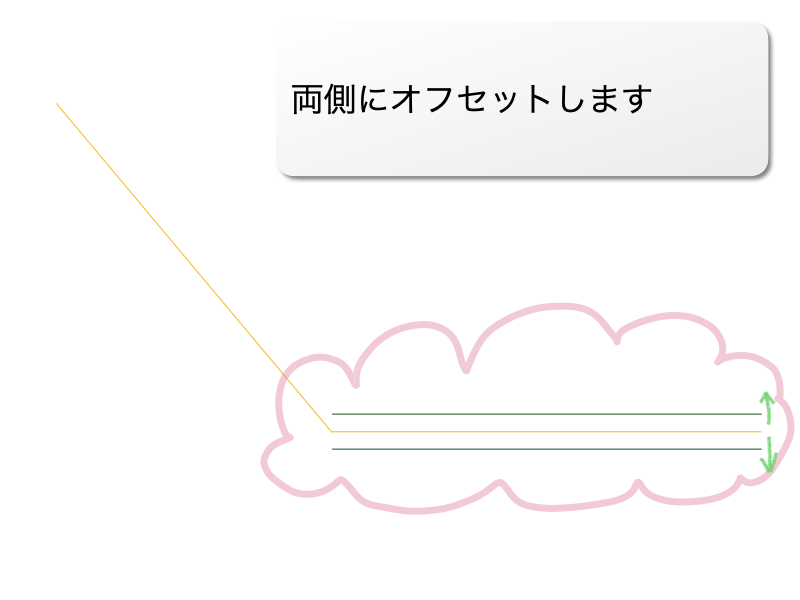

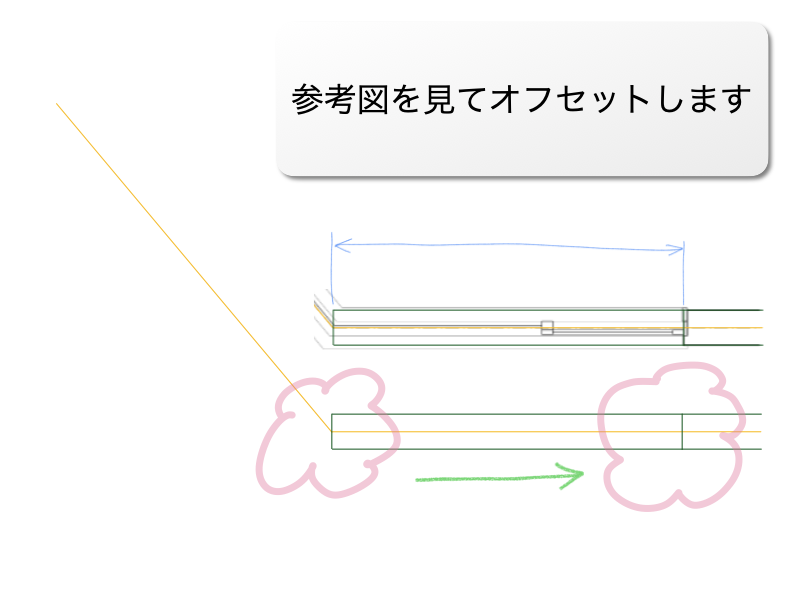

①で作図した線分を、線分の両側にオフセットします。壁の厚み寸法が参考図にありますので、オフセットは壁の厚みの半分の距離です。

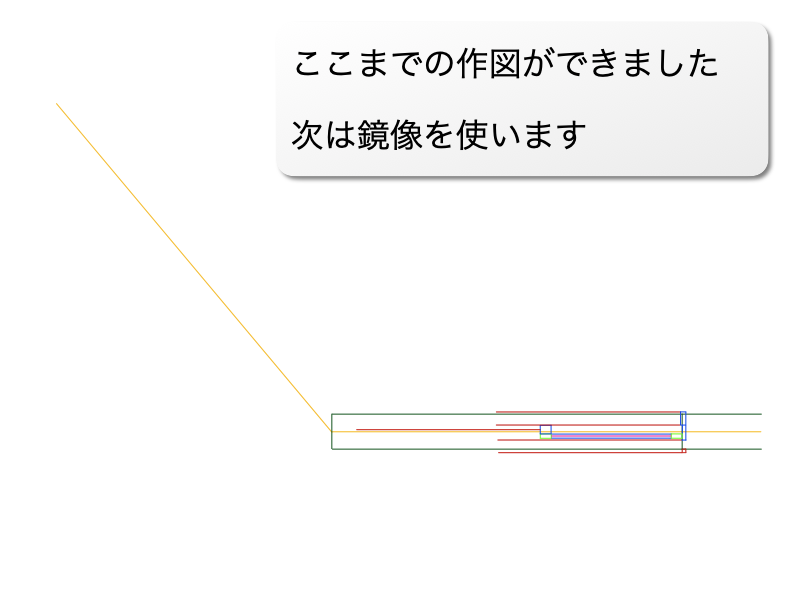

また、斜め線の壁は水平線の壁を複写するので、今回はオフセットしません。

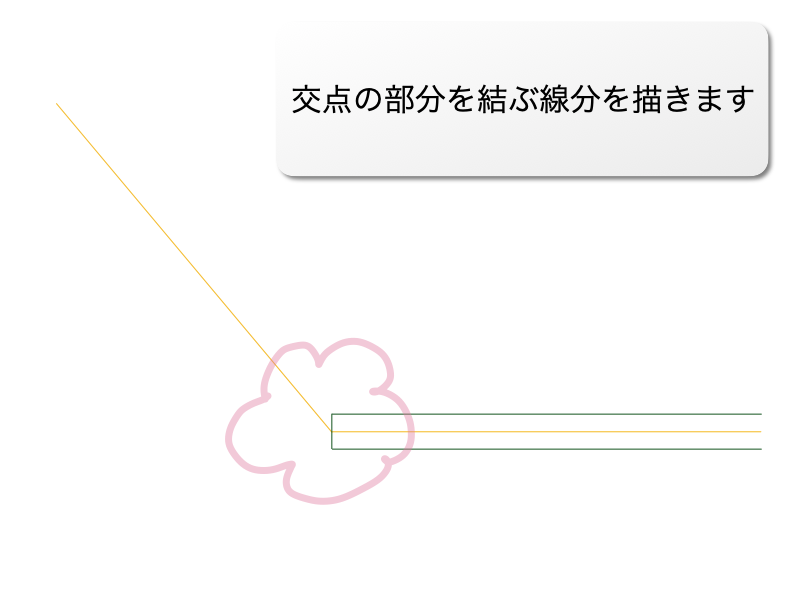

水平線を両側にオフセットしたら、オフセットでできた2本の線の端点を結んだ線分を作図します。この線は図面には描いてありません。これから作図する際の「補助線」として使います。

結んだ線分をオフセットして、窓の位置を見つけます。

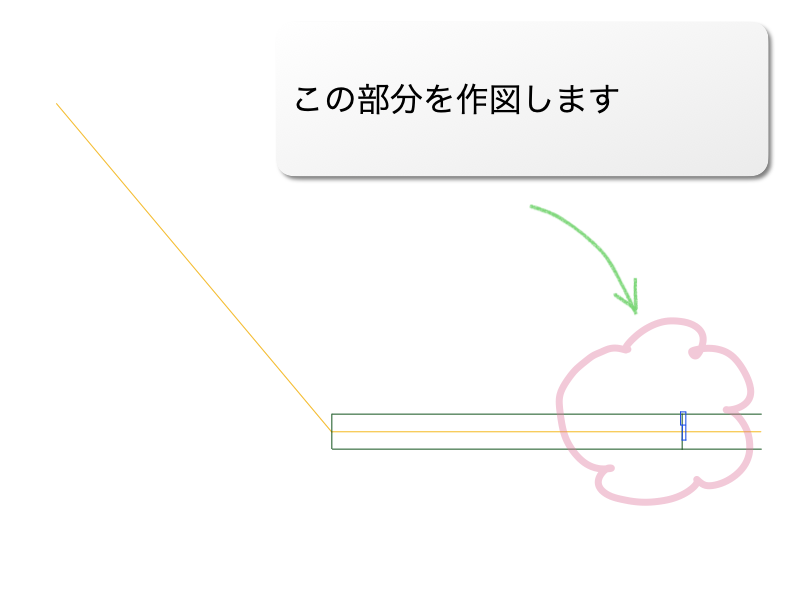

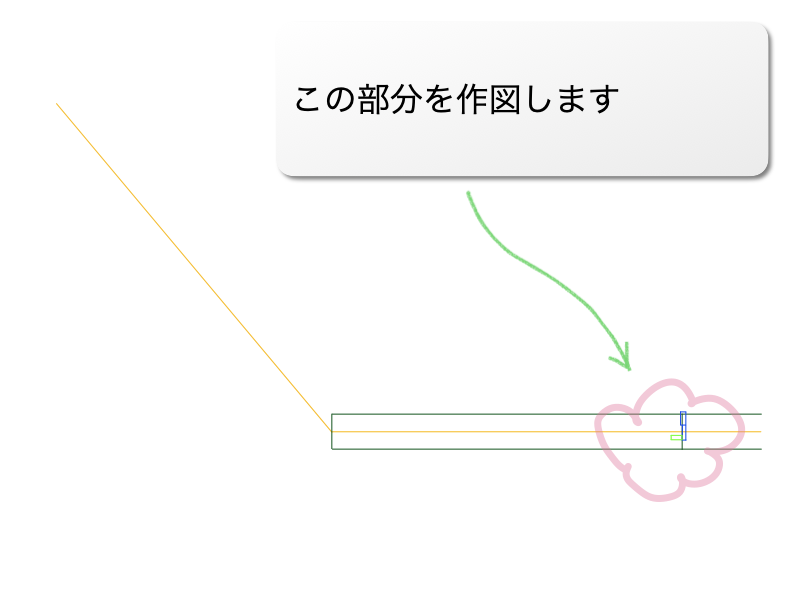

③窓を描く

次に、窓の枠を描いていきます。

図面を見ると、窓は水平の壁と斜めの壁にそれぞれ配置されていますね。それぞれの窓の形をよく見て、同じかどうか?どこが違うかを確認しましょう。

まったく同じ形ではないことがわかったら、どこが違うか?どうやって描くかをイメージします。

今回は、水平方向に窓を描いてから鏡像で複写し、寸法を修正することで作図できそうです。

角度のついた場所に窓を描くよりは、水平の場所に描いた方が簡単ですね。

窓の形は一見難しそうですが、長方形や線などの簡単な図形の組み合わせで描くことができます。

壁の線からの距離や、はみ出している方向などを参考図から読み取りましょう。

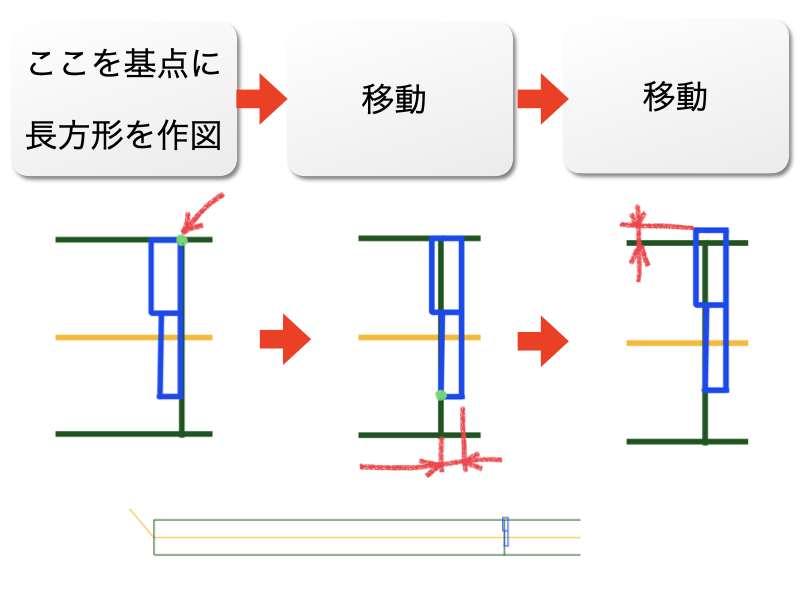

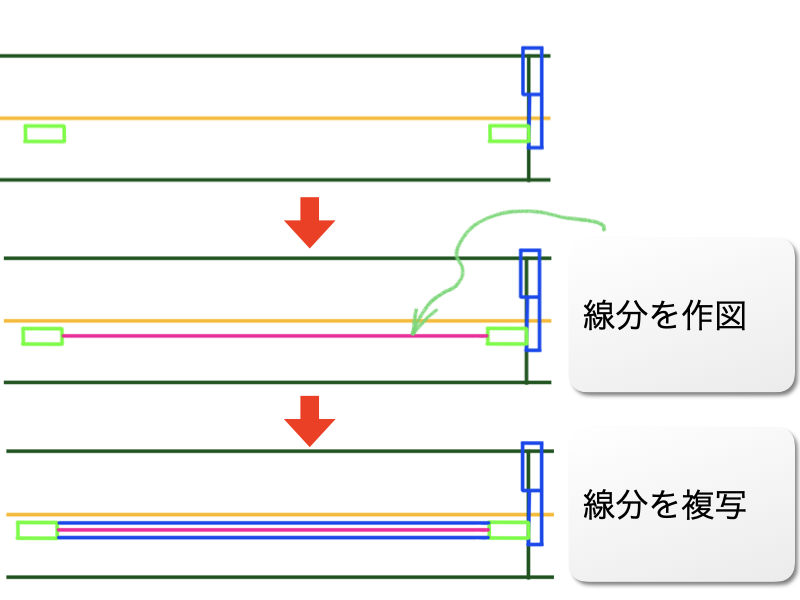

今回作図する窓の形を分解してみると下の図の手順で描けそうですね。

作図の手順をじっくり見ていきましょう。

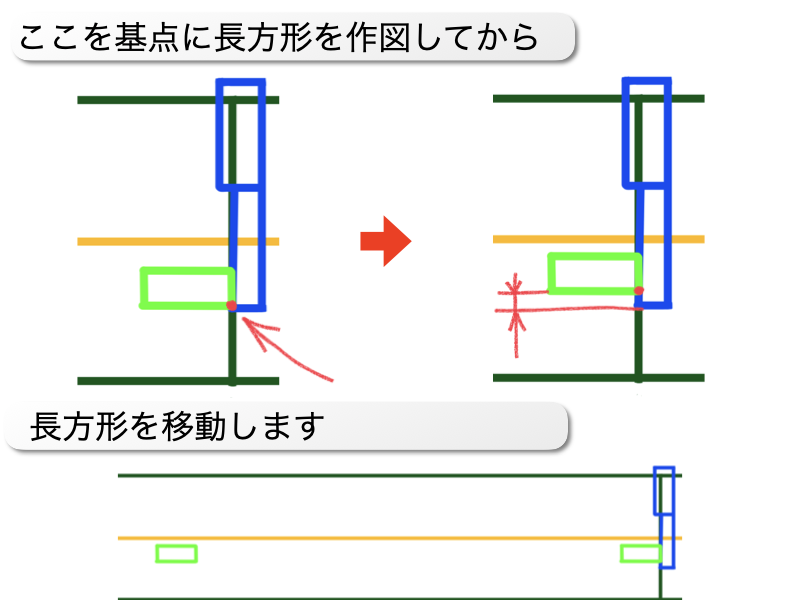

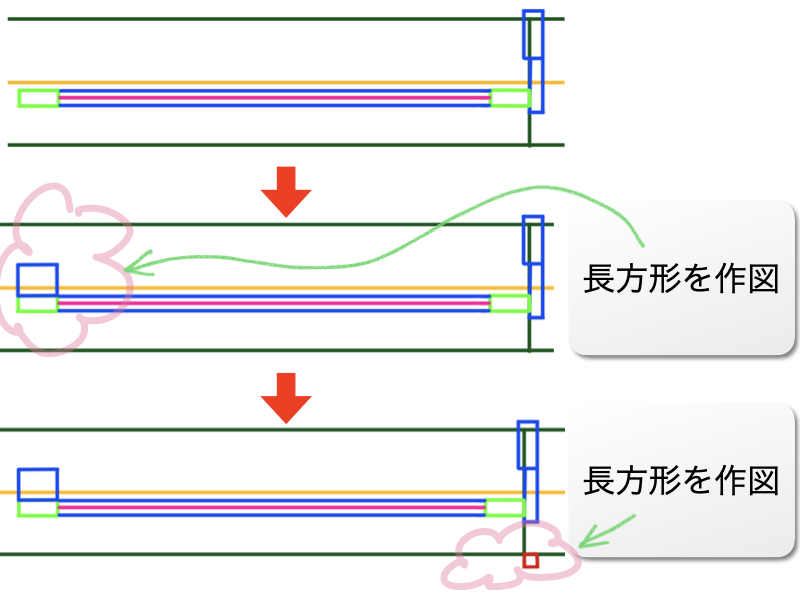

💡壁に合わせて長方形を描いたら正しい位置に移動する

長方形を描くときに、同一直線上となる部分を間違えないようにすることがポイントです。

正しい位置に移動してから、パズルを組み立てるような感覚で長方形を描いていくと良いですよ。

見つけた基点をもとに長方形を移動します。次に移動した長方形を複写します。

窓の障子部分の形はいつも同じ構成

💡障子の枠の長方形2つとそれを結ぶ3本の線がセットですよ。

障子が描けたら障子の枠に接する長方形を描きます。

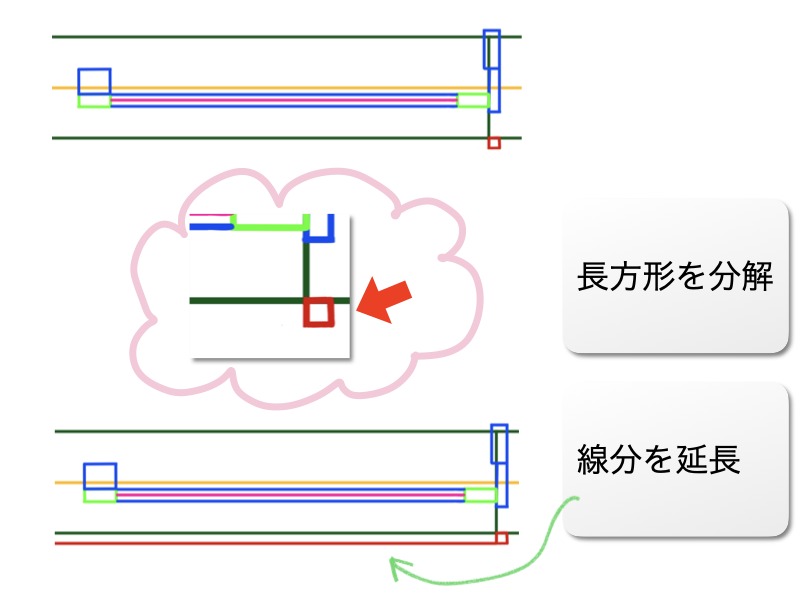

水切り部分は壁との境目に長方形を描き、分解します。

分解したら、いらない線は削除し、短い線は延長します。

参考図をよく見て、足りない線も描き加えましょう。

線分コマンドで描いても良いし、複写してしまっても良いですね。

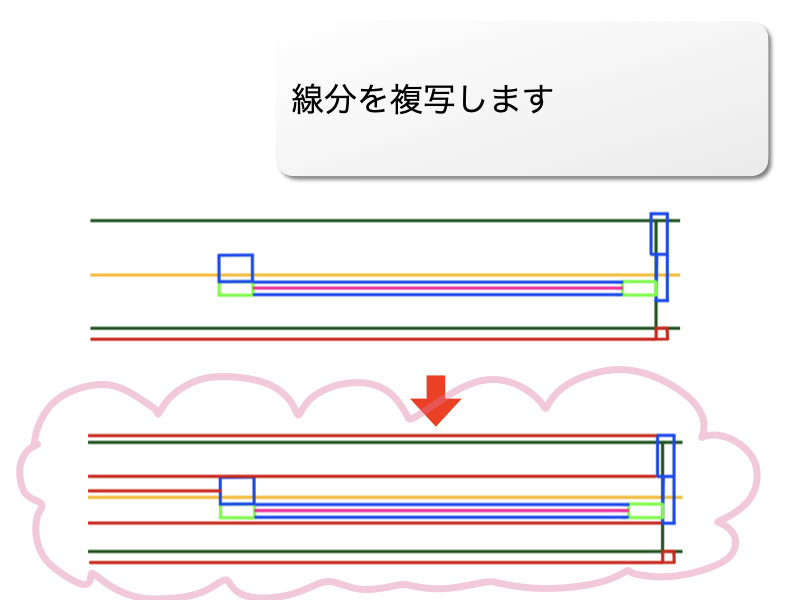

水平の壁に窓が描けたら、その窓を鏡像コマンド(MIRROR)で複写します。ミラーコピーという言い方をしたりもしますね。

鏡像コマンド(MIRROR)は、鏡に映ったように、元の形を複写(または移動)するコマンドです。左右対称、上下対称なんていうとわかりやすいかもしれませんね。

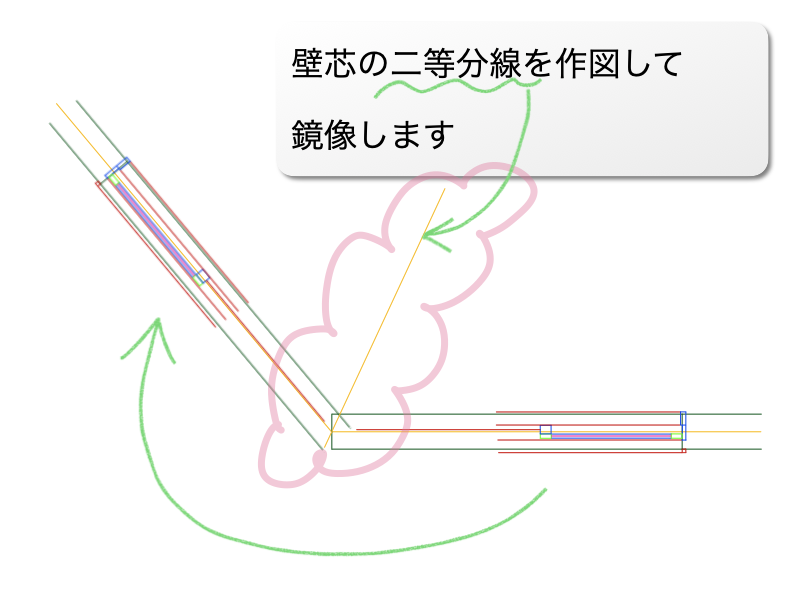

しかし、今回作図するのは左右でも上下でもない「対称」の鏡像です。

鏡像するときの「対称軸」は、水平線と斜め線でできる角を二等分した線となります。

💡角度の二等分線はどうやって描くの?

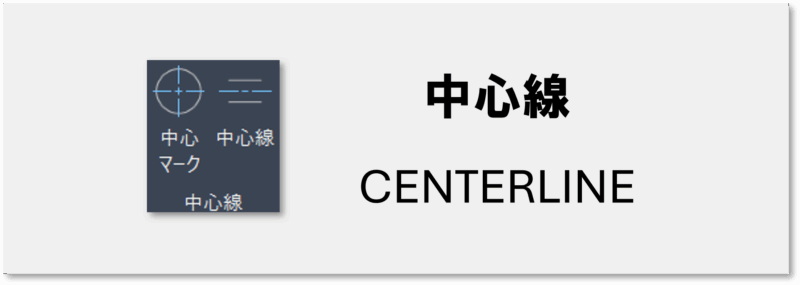

円の中心線や、線と線の間に中心線を描くコマンドがあります。

このコマンドで、角を2等分する中心線を描くこともできます。

注釈タブに切り替えると、上のような中心線コマンド(CENTERLINE)のアイコンが見つかりますよ!角の二等分線を描くには、中心マークではなく「中心線」の方のアイコンをクリックした後、角を作っている2つの線分を順番にクリックしてください。

先ほども描きましたが、角の二等分線は、鏡像コマンド(MIRROR)で「対称軸」となります。

中心線コマンドは、あまり使わないかもしれませんが覚えておくと時短になりますよ!

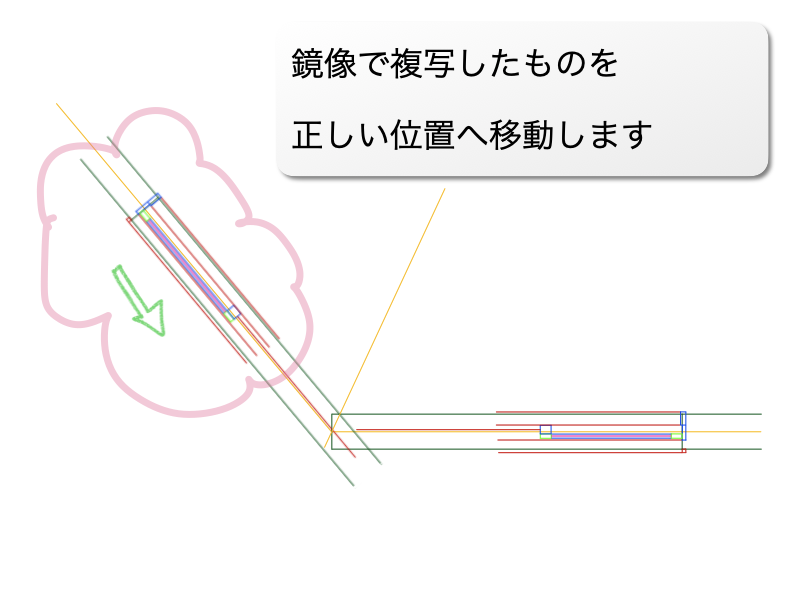

鏡像コマンドをクリックしたら、鏡像する形(水平に描いた壁や窓)を選択します。対称軸を選ぶ時に角の二等分線を選択します。すると、斜めの壁芯の上に鏡像したものができます。

でも、ここで安心してはいけません。今回の図面は、鏡像しただけでは正しい位置に描けません。参考図にある窓の位置寸法をよく確認し、正しい位置に移動してくださいね。

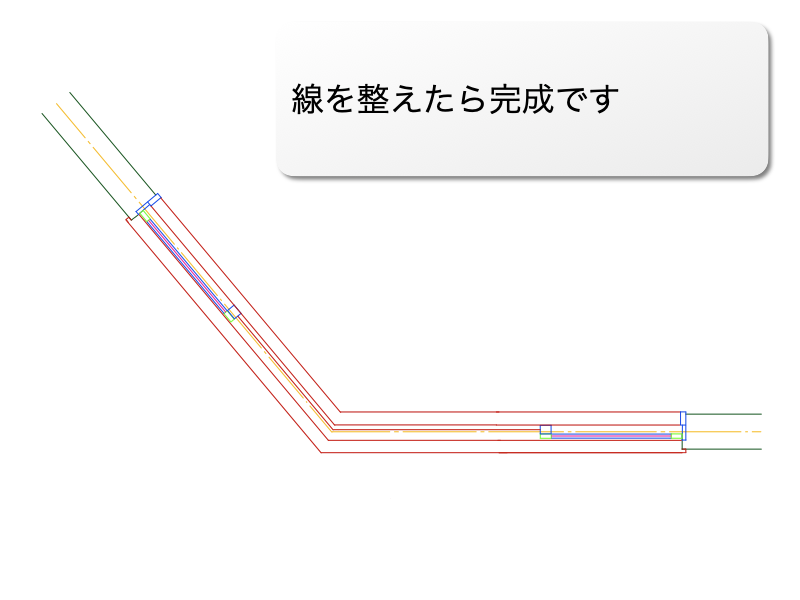

正しい位置に移動できたら、最後に図を確認します。いらない線を消したり、トリムしたりして形を整えたら完成です。

仕上げの確認

必ず見直しをしましょう

不要な線は残っていませんか?

→消し忘れ、トリムし忘れをチェック

壁芯(一点鎖線)と壁の線の長さはあっていますか?

→長さが揃っていないと減点です

おわりに

壁芯(一点鎖線の通り芯)、壁、窓の作図は、最初は難しく感じるかもしれませんが、何度か繰り返すことで、自然と慣れていきますよ。

基本操作を覚えていて正しく操作できるかが大切です。今回は「極トラッキング」を使って斜めの線分を作図したり、角の二等分線を対称軸にした「鏡像コマンド」を使う方法が作図時間の短縮につながっています。

最初にも描きましたが、参考図に描いてある形をよく見て「どのコマンドを使ったら早く描けるか?」を意識してみてください。最初は難しいかもしれませんが、何度も描くうちに自然とわかるようになります。

「文章だけじゃちょっとイメージしにくいな…」という方は、解説動画も参考にしてみてください。

近いうちに公開予定ですので、ぜひブックマークやチャンネル登録してお待ちくださいね。

関連書籍の紹介

ここで紹介した過去問題は、2022年度版建築CAD検定試験公式ガイドブックに掲載されている3級問題の参考図・完成図で練習することができます。

2022年度公式ガイドブックにはこちらの問題も載っています。

(※番号は、ガイドブックとは無関係の通し番号です)

010B 建築CAD検定3級 通り芯・寸法・通り芯寸法B(準備中)

011C 建築CAD検定3級 柱・壁・間仕切り壁C(準備中)

👉【第86回A問題】005A 階段平面図の解説

👉【第86回B問題】010B 通り芯・寸法・通り芯記号の解説(準備中)

👉【第86回C問題】003C 柱・壁・間仕切り壁